Im Laufe der Geschichte der Missionare von Mariannhill gab es immer wieder Männer mit herausragenden Talenten

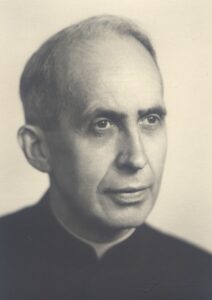

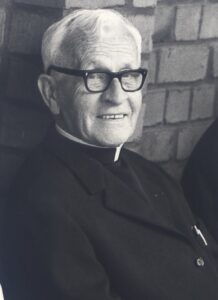

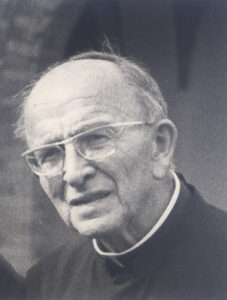

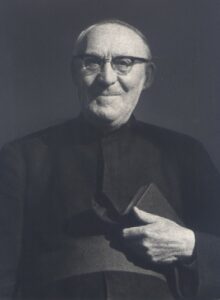

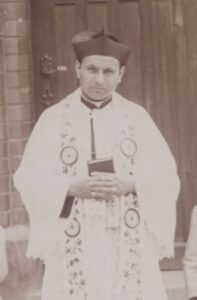

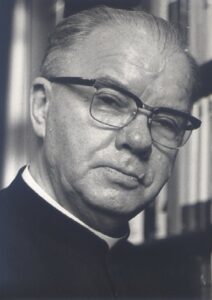

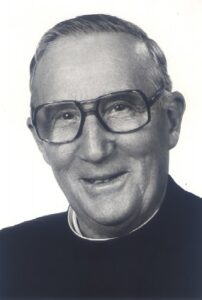

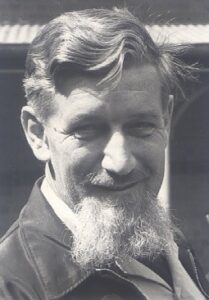

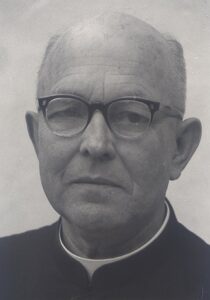

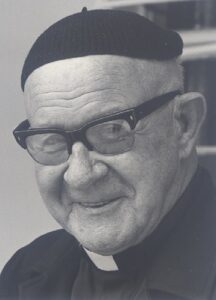

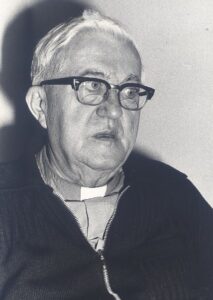

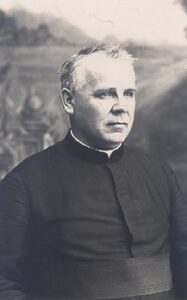

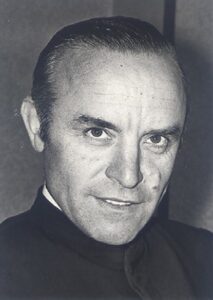

Bruder Matthäus Wilhelm Albers (1897 - 1976)

Bruder Matthäus wurde am 5. Juli 1897 in Papenburg, Deutschland, geboren. Zunächst strebte er den Kaufmannsberuf an. 1915 wurde er zum Kriegsdienst einberufen und an der Westfront eingesetzt. Am 30. Mai 1923 trat er in das Postulat der Mariannhiller in Reimlingen ein. Das Noviziat absolvierte Bruder Matthäus in St. Paul, Holland. Dort legte er auch seine Erste Profess am 21. Februar 1926 ab. Im November 1926 fuhr er bereits nach Südafrika, wo er hauptsächlich im Missionszentrum Mariannhill arbeitete. Aus gesundheitlichen Gründen kehrte er 1935 nach Europa zurück, war zunächst in der Schweiz und kam 1936 in das neugegründete Missionshaus Riedegg bei Gallneukirchen. 27 Jahre führte Bruder Matthäus in Riedegg das Büro und leitete die Provinzprokura. 1963 übernahm er die Pforte und das Büro des Internates St. Berthold. Bis zum letzten Tag, an dem er zusammenbrach, hat er seine Aufgaben erfüllt, obwohl er seit dem Sommer 1976 nur noch mit zwei Stöcken gehen konnte. Er ist am 15. November 1976, um 16.30 Uhr im Krankenhaus der Schwestern vom Hl. Kreuz in Wels gestorben.

Am 27. Juni 1976 feierten seine Mitbrüder und viele Freunde das 50jährige Ordensjubiläum im Missionshaus Riedegg. Damals erfuhren wir: Bruder Matthäus ist ein Stück Mariannhill. Heute, da er nicht mehr unter uns ist, ist der Verlust sehr schmerzlich. Trotzdem wollen wir Gott, dem Herrn des Lebens, danken, dass er uns an ihm Treue, Freundschaft und Liebenswürdigkeit erleben ließ.

Bruder Matthäus wurde am Donnerstag, den 18. November 1976 auf dem Friedhof der Stadt Wels beerdigt.

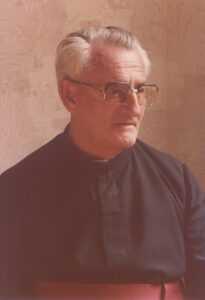

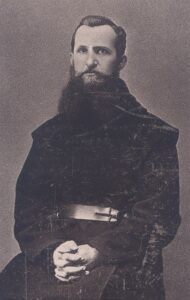

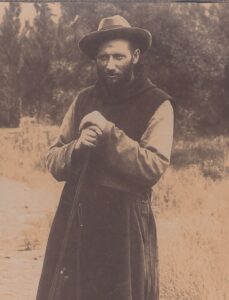

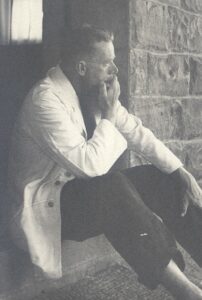

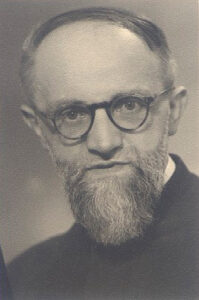

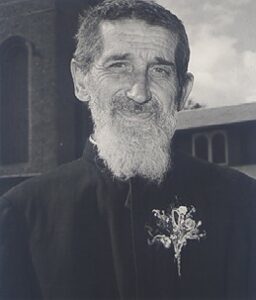

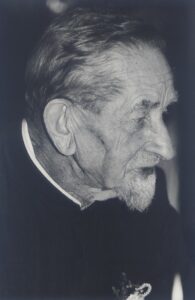

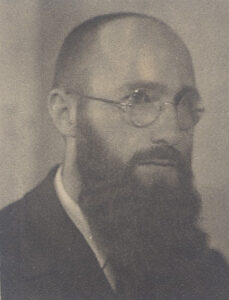

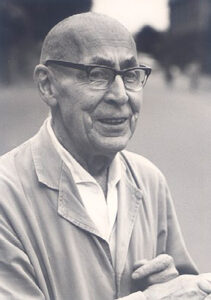

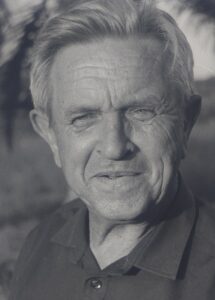

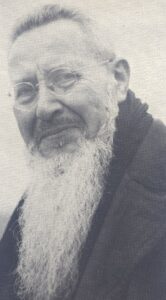

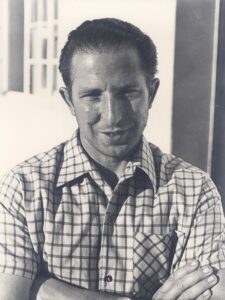

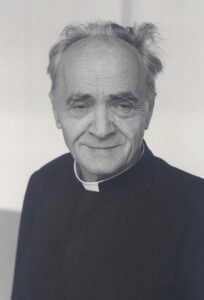

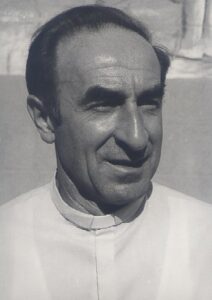

Pater Rudolf Anders (1911 - 1980) Ein Schlesier in Afrika

Seine Heimat hat er nie verleugnet; er war stolz auf sie. Schlesien, so pflegte er oft zu sagen, sei die Heimat der Denker und Dichter.

Sein Vater soll Porträtmaler gewesen sein. Ob Wahrheit oder Gerücht, Pater Rudolf ließ es dabei; es machte ihm Spaß, gelegentlich auch seine Mitbrüder an der Nase herumzuführen. Und im Weitererzählen von kleinen Geschichtchen und Abenteuern war er großer Meister. Seine Zuhörer dankten es ihm mit Beifall, auch wenn sie wussten, dass manches, was er vortrug, Selbstgereimtes war.

Geboren wurde er am 27. Januar 1911 in Beuthen/Oberschlesien. Dass dieses wunderschöne Land nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch wurde, konnte er nie ganz begreifen: Es fiel ihm schwer, die ganze Tragik des schrecklichen Krieges zu verstehen.

Nach dem Gymnasialstudium schloss er sich den Mariannhillern an; 1936 wurde er zum Priester geweiht und noch im selben Jahr fuhr er in die Afrikamission – nach Rhodesien, heute Simbabwe.

Pater Rudolf beherrschte die Sindebelesprache (und einige verwandte Dialekte) wie nur wenige Missionare. Worüber sogar Einheimische staunten: Er kannte auch alte Wortwendungen und ausgefallene Idiome. Die Eingeborenen gaben ihm den Namen „Bombela“, weil er ein Lied, das mit den Worten „Bombela, isitimela“ anfing, gern zu singen pflegte. Oft schmetterte er es schon von weitem, ehe er sich einem entlegenen Kral näherte, um die Bewohner auf sich aufmerksam zu machen.

Er wirkte auf vielen Stationen der Diözese Bulawayo, unter anderem in Empandeni, Embakwe, Brunapeg, Tshabalala-Bulawayo und St. Patrick-Bulawayo. Die schwerste Zeit seines missionarischen Wirkens waren wohl die Jahre der Brunapeg-Mission – anfangs ganz alleine.

Mit den politischen Umwälzungen der 60er und 70er Jahre fiel es ihm immer schwerer, die Missionsseelsorge im Hinterland fortzuführen. Er sei nun einmal für den „status quo“, sagte er schmunzelnd; die Kirche lege ja auch sonst großen Wert auf Überlieferung und Althergebrachtes!

Mit Pater Elmar Martin Schmid, dem späteren Bischof von Mariannhill, war er eng befreundet. So wunderte sich auch niemand unter seinen Mitbrüdern, als er kurz nach dem Tod des bischöflichen Freundes starb – 69 Jahre alt. Vielleicht wollten die beiden auch im Tod einander nahe sein?

Pater Rudolfs Spitzname wird noch lange in Erinnerung bleiben – nicht zuletzt in den Erzählungen der Einheimischen am abendlichen Kralfeuer.

Pater Rudolf Anders

Pater Rudolf Anders starb am 22. März 1980 im General-Hospital von Bulawayo/Simbabwe um zwei Uhr in der Frühe. Am 26. März wurde er auf dem Friedhof von Bulawayo beigesetzt.

Pater Rudolf wurde am 27. Januar 1911 in Beuthen/Oberschlesien geboren. Er besuchte unser Gymnasium für Spätberufene in Reimlingen und trat anschließend in das Noviziat in St. Paul/Holland ein (1931/32). Seine Ewigen Gelübde legte er am 22. Juli 1935 in Würzburg (Piusseminar) ab. In Würzburg wurde Pater Rudolf auch am 1. März 1936 zum Priester geweiht. Ein Jahr später kam er nach Rhodesien, wo er am 12. April 1937 seine Missionstätigkeit auf der Station St. Joseph’s begann. Während seines 43jährigen Missionseinsatzes wirkte er ferner in Embakwe, Empandeni, Brunapeg (hier war er einige Jahre Rektor), St. Patrick’s, Regina Mundi, Bushtick (Sacred Hart Home) und Tshabalala. 1971 kehrte er wieder nach Embakwe zurück und von hier ging er 1978 nach Empandeni, auf seinen letzten Posten.

1975/76 nahm Pater Rudolf einen längeren Urlaub, um sich von seinen Magenbeschwerden und einer Venenentzündung zu erholen. Sobald er sich besser fühlte, kam er wieder in sein geliebtes Afrika zurück.

Am 10. März 1980 war Pater Rudolf auf schnellstem Weg von der Empandeni-Mission in das Hospital gebracht worden, weil man vermutete, er habe einen leichten Schlaganfall erlitten. Wie sich aber herausstellte, litt er an einer Darmthrombose. Eine Operation war erforderlich, die jedoch keine Hilfe mehr bringen konnte. Nach fünf Tagen starb unser Mitbruder.

Zu einem großen Teil ist es ihm zu verdanken, dass die Empandeni-Mission während des Krieges nie geschlossen wurde und dass das gesamte Personal während dieser gefährlichen Monate dort blieb. Obwohl Pater Rudolf bei der Silima-Außenstation beinahe ums Leben gekommen wäre, dachte er niemals daran, die Station zu verlassen. Mehrere Male schwebte er in großer Gefahr, dennoch setzte er seine Arbeit gewissenhaft und mutig fort.

Pater Rudolf hatte eine sehr gute Kenntnis des afrikanischen Volkes und seiner Sitten. Dies war ihm bei seiner Missionsarbeit eine große Hilfe.

Unser Mitbruder war ein äußerst lebhafter Mensch, voll Humor und voller Witze, von denen manche sehr kräftig waren. Er liebte das Gemeinschaftsleben; es machte ihn traurig und unglücklich, wenn es Zwistigkeiten gab. Als guter Ordensmann führte er ein vorbildliches Gebetsleben und hielt treu seine Gelübde. Seine geistlichen Verpflichtungen beachtete er pünktlich, und zur Gottesmutter hegte er eine besondere Verehrung, deren Rosenkranz er jeden Tag mehrmals betete. Die Obern konnten immer mit seiner Mitarbeit rechnen, und er zögerte niemals, dorthin zu gehen, wo man ihn brauchte. Als ein echter Mariannhiller verwirklichte er in seinem Leben zuverlässig das Motto von Mariannhill „Ora et Labora“. Allen war er ein liebenswerter Mitbruder und freute sich, wenn er einen Brief oder sonst ein Zeichen der Freundschaft und der Anerkennung erhielt.

Jetzt, da die verschiedenen Missionsstationen wieder geöffnet werden können, wäre Pater Rudolf für die Diözese von unschätzbarem Wert gewesen, aber der himmlische Vater hat ihn nach 43 Jahren harter Arbeit, Eifer und Hingabe im Weinberg des Herrn heimgerufen.

Es freute uns, dass wir bei der Beisetzung seinen Bruder Günther bei uns haben konnten.

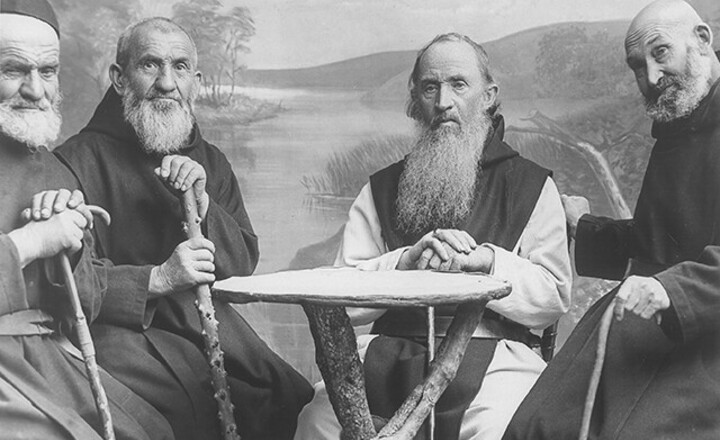

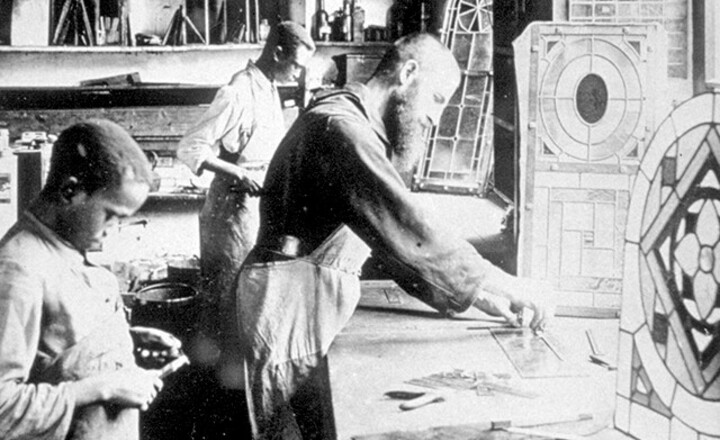

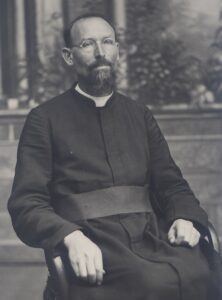

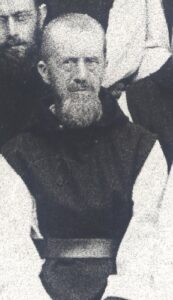

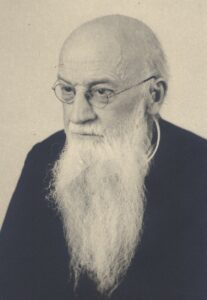

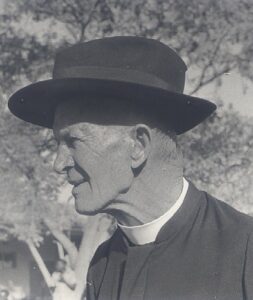

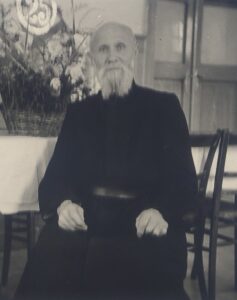

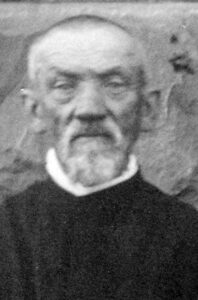

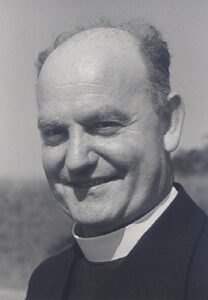

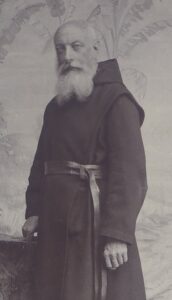

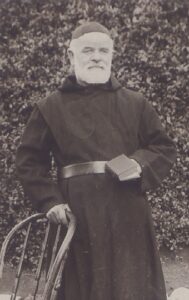

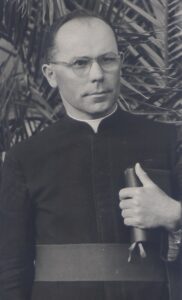

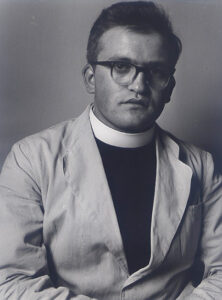

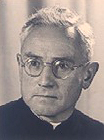

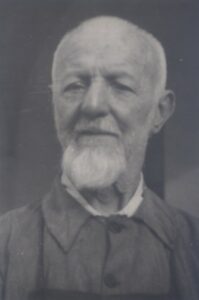

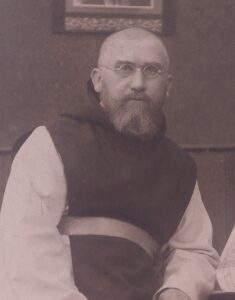

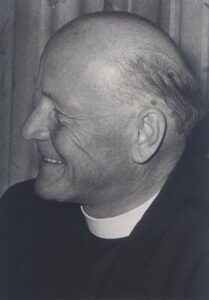

Pater Hermann Arndt (1879 - 1956) Vom Schreinergesellen zum Generalsuperior

In Altenbochum/Westfalen, wo er am 27. Juli 1879 geboren wurde, ging er nach der Volksschule in die Schreinerlehre. Nach der Gesellenprüfung begab er sich „auf Wanderschaft“. So kam der junge Mann in verschiedene Städte, unter anderem auch nach Münster. Dort hörte er, mehr per Zufall, einen Trappisten aus Südafrika predigen. Es muss eine sehr eindrucksvolle Predigt gewesen sein, denn der Schreinergeselle aus Altenbochum entschloss sich postwendend, sich selbst für die Südafrikamission zur Verfügung zu stellen.

Im November 1905 traf er in Mariannhill bei Durban ein; da er bereits eine abgeschlossene Ausbildung hatte, hoffte er, möglichst bald nach der Probezeit in seinem Beruf weiterarbeiten zu können. Doch die Ordensoberen hatten mit dem intelligenten jungen Mann etwas anderes vor; sie legten ihm nahe, Theologie zu studieren und sich auf den Priesterberuf vorzubereiten.

So kam es, dass Pater Hermann, wenn auch erst nach reifer Überlegung und langjährigem Studium, am 20. Dezember 1914 zum Priester geweiht wurde.

Es folgten Pastoral- und Sprachkurse; dann, 1919, wurde er Rektor von Sankt Michael. Ein Jahr später berief man ihn zum Superior des Mutterklosters nach Mariannhill. Schon im folgenden Jahr erkrankte er ernsthaft an einem Halsleiden und musste zur Behandlung und Heilung nach Europa zurückkehren. Als es ihm wieder besser ging, wurde er Superior des Missionshauses Sankt Paul/Holland. Hier hatte er eine große Klostergemeinde zu betreuen, vor allem auch die jungen Leute, die sich dem Orden anschließen wollten. Jetzt kamen ihm seine Erfahrungen in der Mission sehr zugute. Er verfügte über ein reiches Repertoir menschlicher und pastoraler Lebenskenntnisse.

1924 wurde Pater Hermann Novizenmeister, ein Glücksfall in vieler Hinsicht, denn die Ordensleitung hätte kaum einen geeigneteren Mann dafür finden können.

Die nächste größere Etappe seines Lebens war die Südafrikareise im Jahre 1926; als Delegierter der in Europa lebenden Mitbrüder fuhr er zum Generalkapitel nach Mariannhill, aus dem er als Generalsuperior hervorging. Pater Hermann wusste, dass dieser höchste Posten in der Kongregation nicht nur Ehre sei, sondern vielmehr Schwerstes von ihm fordern würde. Unter seiner Leitung wurde das Generalat nach Europa verlegt; auch mussten die Güter zwischen Mission und Orden neu verteilt werden, eine heikle Aufgabe. Nicht weniger heikel war die Personalfrage. Mit dem Tod des Gründerabtes Franz Pfanner (1909) ließen auch die Berufe nach. Die Jahre danach brachten eine gewisse Unruhe in die Ordensgemeinschaft. Diese nach besten Kräften zu beseitigen, war keine geringe Aufgabe für den neuen Generalsuperior. Hinzu kamen die vielen Reisen auf verschiedenen Kontinenten (Afrika, Amerika, Europa).

Als 1932 Pater Reginald Weinmann sein Nachfolger als Generalsuperior wurde, übernahm Pater Hermann wieder das Amt des Novizenmeisters in Sankt Paul. Als dann, während des Hitlerregimes, die Novizen aus Deutschland immer weniger wurden und später ganz ausblieben, gründete Pater Hermann ein Noviziat für holländische Mitbrüder. Er wusste um die Mentalität und die Geschichte der Niederländer, so dass es vielen Menschen, die nach Sankt Paul kamen, kaum auffiel, dass sie es mit einem Deutschen zu tun hatten. Während des Krieges half Pater Hermann in holländischen Pfarreien aus; dabei wurde er auch bei einem Fliegerangriff von einer Granate getroffen; sein linker Arm wurde völlig zerfetzt.

Nach Kriegsende half er, obschon durch den Verlust des Armes behindert, tatkräftig mit, das Haus wieder für die Ordensgemeinschaft herzurichten. 1951 kehrte er schließlich in die Südafrikamission zurück, bereits 72 Jahre alt; er freute sich wie ein Kind, wieder in seinem geliebten Mariannhill wirken zu dürfen.

Er stürzte sich in die Seelsorgsarbeit, hielt Exerzitien, gab Vorträge. Vielleicht traute er sich zu viel zu. Denn ein leichter Schlaganfall erinnerte ihn daran, dass er eben nicht mehr zu den 20jährigen zählte. Er musste langsamer machen, kürzertreten. Doch für die älteren Mitbrüder in Mariannhill war er nach wie vor einer der beliebtesten Ansprechpartner.

Im Juli 1956 klagte er über heftige Bauchschmerzen. Man brachte ihn sofort ins Krankenhaus; er wurde operiert, um die Schmerzen zu lindern. Für Heilung war es zu spät. Am 23. Juli, früh um vier Uhr, gab er seine Seele dem Schöpfer zurück; am 27. Juli wurde er neben der Äbtegruft in Mariannhill beigesetzt. Drei Mariannhiller Bischöfe begleiteten seinen Sarg: Adalbero Fleischer, Josef Grüter und A. G. Schmitt. Neben der Kloster- und Schwesterngemeinde waren an die 40 Priester und über 100 Brüder zugegen. Sie alle wollten diesem bescheidenen Ordensmann ein letztes Lebewohl sagen. Sie hatten einen väterlichen Freund verloren.

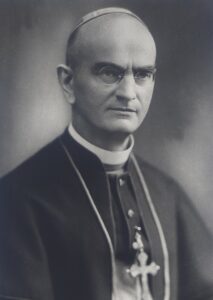

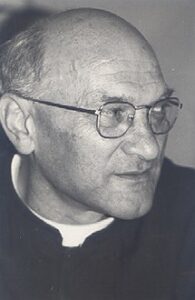

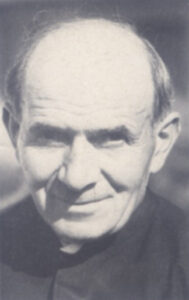

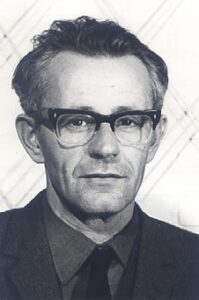

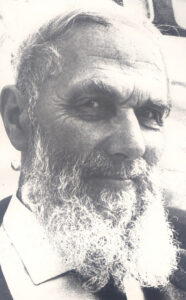

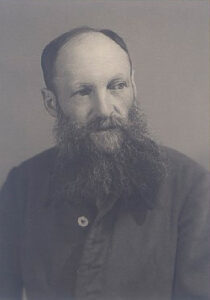

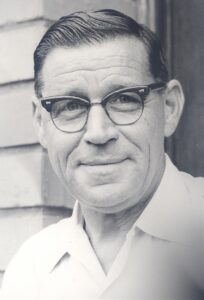

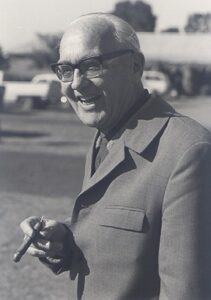

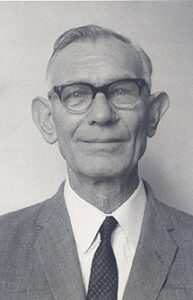

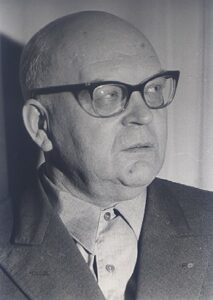

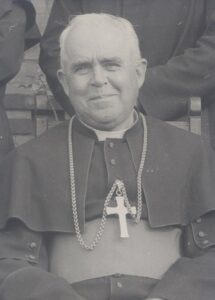

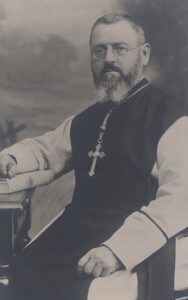

Bischof Dr. Ignatius Arnoz (1885 - 1950) Vom Weltgeistlichen zum Missionsbischof

Den Anlass, sich den Mariannhillern anzuschließen, bekam der aus dem Sudetenland stammende Stadtpfarrer Dr. Arnoz durch das „Vergißmeinnicht“, die Missionszeitschrift der Missionare von Mariannhill. Darin wurde vom Tod eines jungen Paters berichtet, der in Rhodesien an Malaria gestorben war. Der Verstorbene, Pater Ignatius Krauspenhaar, stammte gleichfalls aus dem Sudetenland. Dr. Arnoz fühlte sich persönlich angesprochen; er wollte die Lücke schließen, die der Pater hinterlassen hatte. So meldete er sich bei seinem Bischof und bat um Erlaubnis, ins Kloster zu den Mariannhiller Missionaren gehen zu dürfen.

Im Juli 1920 war es soweit. Dr. Arnoz begann das Noviziat in Sankt Paul/Holland; zwei Jahre später, 1922, reiste er bereits nach Rhodesien – nun die Stelle des verstorbenen Missionars übernehmend.

Pater Ignatius (wie er sich jetzt nannte) war bereits 37 Jahre alt. Geboren wurde er am 1. April 1885 in Bodenbach/Ostböhmen, Diözese Leitmeritz, früher ein Teil der CSSR (heute Tschechien). Er besuchte das Jesuitenkolleg Mariaschein und legte dort das Abitur mit Bravour ab. Das war wohl auch der Grund, warum er von seinem Bischof zum Weiterstudium ans „Böhmische Kolleg“ in Rom geschickt wurde. Das war 1906.

1910 wurde er in der Heiligen Stadt von Kardinal Lerenzelli zum Priester geweiht. Im folgenden Jahr erlangte er den Doktorhut der Theologie. Von 1911 bis 1920 wirkte er in der Seelsorge seiner Heimatdiözese, zuletzt als Stadtpfarrer von Gablonz. Hier reifte dann sein Entschluss, in die Afrikamission zu gehen.

Die Tätigkeit in Manicaland (auch „Triashill-Mission“ genannt) war für den wissenschaftlich interessierten Pater kein Problem. Er mühte sich, den Spuren seines verstorbenen Namensvetters (Pater Ignatius Krauspenhaar) zu folgen. Doch schon nach vier Jahren riefen die Ordensoberen den begabten Pater als Regens an das Mariannhiller Piusseminar nach Mariathal/Südafrika. Mit der Verlegung des Hauses nach Würzburg (1929) wurde Pater Arnoz wieder frei für den missionarischen Einsatz in Rhodesien (heute Simbabwe). Er wurde Oberer der Matabelelandmission (1930), dann, zwei Jahre später, Apostolischer Präfekt von Bulawayo und schließlich (1937) Apostolischer Vikar von Matabeleland – mit Sitz in Bulawayo. Riesige Teile des heutigen Botswana sowie die erst später losgetrennte Diözese Wankie (Wangwe) gehörten damals noch zu seinem Sprengel. Die Bischofsweihe empfing Dr. Arnoz in seiner sudetendeutschen Heimat. Wieder zurück in Rhodesien, ging er gleich daran, das Vikariat systematisch auszubauen. Neue Stationen wurden eröffnet; die Seelsorge in der Bischofsstadt wurde intensiviert, Schulen und Krankenhäuser gefördert.

Doch dann brach der Zweite Weltkrieg aus, und der Nachschub aus der Heimat wurde unterbrochen. Es waren harte Jahre für den Missionsbischof. Und bis nach dem Krieg wieder die ersten Missionare aus Übersee eintrafen, waren abermals mehrere Jahre vergangen. Bischof Arnoz, der zunehmend schlechter hörte, entschloss sich schließlich, in Rom um seinen Rücktritt einzugeben. Ein jüngerer Mitbruder sollte übernehmen!

Gerne erklärte er sich bereit, das Vikariat so lange zu leiten, bis der Neuernannte in Amt und Würde eingeführt sei.

Das Telegramm des Apostolischen Delegaten, das über die in Rom befürwortete Resignation informierte, traf Anfang Januar 1950 in Bulawayo ein. Nur knapp sieben Wochen später war Bischof Arnoz tot – als Folge einer Malaria-Erkrankung. Die Ernennung und Einführung seines Nachfolgers (es war Bischof A. G. Schmitt, der 1976 von einem einheimischen „Freiheitskämpfer“ ermordet wurde) sollte Arnoz nicht mehr erleben.

Etwa drei Wochen vor seinem Tod hatte er seinen Freund, den Apostolischen Präfekten von Livingstone, besucht. In dem von den Moskitofliegen verseuchten Gebiet holte er sich das gefürchtete Malariafieber. Weil er schon jahrelang kränkelte, hatte er wohl jetzt keine eigenen Reservekräfte mehr; das Fieber zwang ihn nieder. Auch die Rückenschmerzen, die er sich durch einen Sturz vom Pferd bei einem Missionsritt in Triashill geholt hatte, machten ihm immer noch zu schaffen. Zwar trat vorübergehend eine leichte Besserung ein, aber dann nahm das Fieber rapide zu. Erneut wurde ein Arzt gerufen; er konnte nicht mehr helfen, nur noch feststellen, dass es sich um die berüchtigte Gehirnmalaria handelte.

Am Sonntag, dem 26. Februar 1950, gab er sein Leben in die Hände des Schöpfers zurück. Zum Requiem am 1. März waren mehrere Bischöfe gekommen; auch Erzbischof Lucas, der Vertreter des Heiligen Stuhles im südlichen Afrika. Nach den Trauerfeierlichkeiten in der Kathedrale von Bulawayo wurde die Leiche des Verstorbenen per Auto nach dem 120 Kilometer entfernten Empandeni überführt, der ältesten katholischen Missionsstation in Simbabwe. Dort wartete bereits eine große Menschenmenge auf den toten Bischof. Mehr als tausend einheimische Gläubige begleiteten den Sarg zum Friedhof. Zum Abschied sangen sie das Kirchenlied „Izulu lilikaya“ – der Himmel ist unsere Heimat.

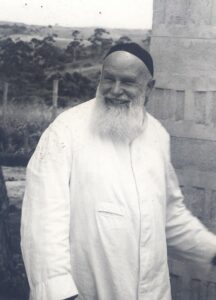

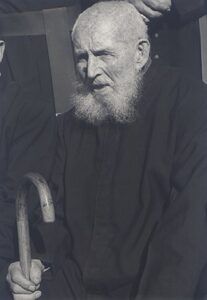

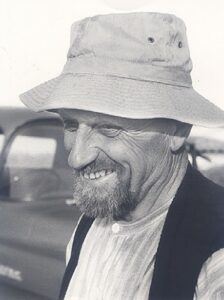

Pater Konrad Atzwanger (1893 - 1987) Von Südtirol nach Südrhodesien

Von 94 Lebensjahren hatte er 64 in Afrika verbracht, genauer gesagt in Simbabwe, das zu der Zeit, als er es erstmals betrat, noch Südrhodesien hieß.

Pater Konrad wurde am 30. Januar 1893 in Brixen geboren, damals noch Teil der k. u. k. Monarchie Österreich. Der Vater war Finanzbeamter; die Familie musste öfters umziehen; so verbrachte Konrad, das siebte Kind in der Familie, seine Kinder- und Jugendjahre an verschiedenen Orten, unter anderem auch in Rankweil, Feldkirch/Vorarlberg und Hall/Tirol.

An die Jahre daheim in der Familie erinnerte sich Pater Konrad auch noch nach Jahrzehnten sehr gerne: „Im Winter spielten wir Theater; im Fasching wurde eine Familienzeitung angefertigt; doch am allerliebsten waren für uns Kinder Spaziergänge und Bergtouren. Dabei wurden Käfer, Schmetterlinge, Pflanzen und Mineralien gesammelt … Zusammen mit meinem anderthalb Jahre älteren Bruder unternahm ich auch längere Fußtouren durch Tirol und Italien.“

Der ältere Bruder studierte Theologie; beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldete er sich freiwillig zur Armee und fiel in Galizien (Russland). Zwei Schwestern traten Ordensgemeinschaften bei, eine bei den Englischen Fräulein, eine bei den Mariannhiller Missionarinnen. Konrad selbst folgte dem Beispiel seines Bruders, studierte in Innsbruck Theologie und wurde am 26. Juni 1917 im Brixener Dom zum Priester geweiht. Seine erste Anstellung als Kooperator war in Prettau im Ahrntal, 1470 Meter hoch gelegen.

Von Missionszeitschriften angeregt

Der Gedanke, in die Mission zu gehen, war bei Konrad Atzwanger schon sehr früh vorhanden; wahrscheinlich hatte ihn der ältere Bruder schon angeregt. Da in der Familie mehrere Missionszeitschriften gelesen wurden, wurde auch Pater Konrad schon sehr früh für diese Idee gewonnen. 1921 meldete er sich bei seinem Bischof und bat um Erlaubnis, einem Missionsorden beitreten zu dürfen. Er hatte es im Konvikt schon vorgehabt, doch man riet ihm, den Krieg abzuwarten. Im Priesterseminar hatte er sich schon als Mitgründer eines lokalen „Missionsvereins“ betätigt. Die Lektüre der Mariannhiller Zeitschriften und der „Katholischen Missionen“ (Zeitschrift der deutschen Jesuiten) war es dann, die die Richtung wies. Der jugendliche Kooperator meldete sich 1922 zum Noviziat bei den Mariannhillern in Sankt Paul/Holland. Nach der Probezeit fuhr er mit weiteren jungen Klerikern nach Südafrika; am 29. Dezember 1923 traf die Gruppe in Mariannhill ein; wenige Wochen später ging’s weiter nach Triashill in Südrhodesien; am 23. Februar 1924 traf er auf der Station ein. Hier holte er sich die ersten Sporen in der praktischen Missionsseelsorge. Autos und Motorräder gab es damals auf den Stationen noch keine; die weiten Wege wurden „per pedes apostolorum“ zurückgelegt. Vorbild für den jungen Pater war damals Bruder Ägidius Pfister, der „Wandermönch von Triashill“, ein im Rufe der Heiligkeit stehender Mariannhiller Missionar.

1926 wurde Pater Konrad Rektor von Triashill; zusammen mit Bruder Ägidius sandte er die ersten einheimischen Buben der Mashonaland-Mission ins Kleine Seminar nach Ixopo/Natal und die ersten einheimischen Mädchen zu den Assisi-Schwestern; beide Institute waren Gründungen von Bischof Adalbero Fleischer, der bis 1920 Missionar und Rektor von Triashill gewesen war.

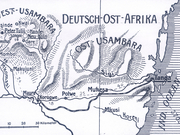

Steiniger Weinberg in Matabeleland

Mit dem „Umzug“ der Mariannhiller von Mashona- nach Matabeleland (1929/30), der durch den Tausch der Missionsgebiete zwischen Jesuiten und Mariannhillern auf Anordnung Roms erfolgte, kam Pater Konrad nach Embakwe; am 14. April 1930 traf er dort ein. Es war eine völlig andere Station, in völlig anderer Umgebung; auch die Menschen waren ganz anders als die Mashona. Die blühende Gemeinde, die er in Triashill zurückgelassen hatte, suchte er hier vergebens. Trotzdem ließ er sich nicht entmutigen; er hatte viele Zukunftspläne.

1932 wechselte er allerdings wieder die Station; jetzt wurde er Rektor in der benachbarten Empandeni-Mission, der ältesten katholischen Station des Landes; sie war 1887 von den Jesuiten begonnen worden.

Unter seiner Amtszeit wurde ein großer Staudamm fertiggestellt; Empandeni entwickelte sich zur Schulzentrale der Diözese Bulawayo; die Werkstätten standen unter der Leitung von Mariannhiller Brüdern.

1950 fing Pater Konrad mit dem Aufbau der Regina Mundi-Station am Gwaaifluss an; hier ließ er nach dem Muster des Negerkrals eine Rundkirche errichten – ein Schmuckstück Matabelelands.

1962 übernahm er Brunapeg, eine ehemalige Außenstation von Empandeni, und baute auch hier, wo bereits ein großes Missionskrankenhaus stand, eine moderne Kirche. Anhaltende Dürren in dieser Region verursachten immer wieder Armut und Not. Pater Konrad war stets zum Helfen bereit. Er selbst lebte anspruchslos und bescheiden; er erwartete dies auch von denen, die mit ihm arbeiteten.

Vom „Ruhestand“ zurück nach Mashonaland

Pater Konrad war bereits 76 Jahre alt, als er seinem Bischof die Bitte vortrug, ihn in „Ruhestand“ zu entlassen. Er wurde jetzt Kaplan in St. Luke´s Mission, wo eines der größten Missionshospitäler der Diözese stand. Vorübergehend (1977) ging er auf Wunsch des Bischofs noch einmal nach Brunapeg zurück; es war zur Zeit des Buschkrieges. Weil es fast unmöglich wurde, die Außenstationen zu besuchen, trug er sich damals mit dem Gedanken, nach Europa zurückzukehren. Aber da holten ihn die Mariannhiller Missionsschwestern als Spiritual für die einheimischen Novizinnen nach Monte Cassino/Macheke.

Monte Cassino war 1902 von Mariannhiller Mönchen gegründet worden. Pater Konrad kannte die Station aus seiner Zeit in Triashill. Er war also wieder dort „gelandet“, wo er 1924 begonnen hatte. Und er blieb in Macheke bis zum Jahresende 1986. Er war geistig rege und an allem interessiert, was sich in Welt und Kirche tat. Bis in sein hohes Alter sammelte er seltene Pflanzen, Steine und Schmetterlinge.

Gerne erzählte er auch aus der Frühzeit seines missionarischen Wirkens. Dass der erste einheimische Priester aus Matabeleland (Father Bernard Ndlovu) durch ihn zum Priestertum gekommen war, erwähnte er nur nebenbei. Mit Dankbarkeit auf sein langes Leben zurückblickend, sagte er einmal: „Gleich nach der Geburt wäre ich beinahe verblutet; später war ich ein zweites Mal dem Tode nahe, auch wegen einer Kinderkrankheit. So dachte ich mir manchmal, es müsste doch etwas Nützliches und Brauchbares aus mir geworden sein, sonst hätte mich Gott sicher schon als Kind sterben lassen!“

Pater Konrad wurde zuletzt von den Mariannhiller Schwestern in Queen’s Park/Bulawayo gepflegt; dort starb er am 23. Januar 1987, eine Woche vor seinem 94. Geburtstag. Auf dem Friedhof von Bulawayo fand er seine letzte Ruhe.

Pater Gabriel Bader (1899 - 1971)

Pater Gabriel Bader war klein von Gestalt, aber sein schlohweißer Bart und seine Menschenfreundlichkeit ließen ihn groß erscheinen. Er stammte aus Leutkirch/Württemberg, wurde 1926 von Bischof Fleischer zum Priester geweiht und war auf verschiedenen Stationen sehr segensreich tätig. Wegen seines „goldenen Humors“ war er allseits beliebt. Zuletzt wirkte er in Jericho-Mission. Er starb im Krankenhaus von Harding am 22. Oktober 1971 – im Alter von 72 Jahren.

Pater Adalbert Ludwig Balling (1933 - 2024)

In seiner Ansprache beim Requiem für Pater Adalbert Ludwig Balling CMM hob Provinzial Pater Christoph Eisentraut CMM die enge Verbindung zwischen dem seligen Pater Engelmar Unzeitig CMM und dem Mariannhiller Erfolgsautor hervor. „Das Leben dieser beiden Mariannhiller ist eng verbunden, auch wenn sie sich persönlich nie begegnet sind. Es war Pater Adalbert, der noch rechtzeitig die Mühe auf sich nahm, von Zeitzeugen und Mitgefangenen, die das KZ Dachau überlebt hatten, alles zu sammeln, was sie über Pater Engelmar berichten konnten. Daraus entstand zusammen mit anderen Recherchen und den Briefen von Pater Engelmar aus dem KZ seine bahnbrechende Biografie „Der Engel von Dachau“. Ohne diese Vorarbeiten wäre der langjährige Prozess zur Seligsprechung von Pater Engelmar nur schwer vorstellbar gewesen. Als Kongregation sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet.“

Aber auch die Verbindung zu den ermordeten Mariannhillern in den 1980er Jahren sei für Pater Adalbert prägend gewesen: „Anders war es schon mit unseren Mitbrüdern, Mitschwestern und Mitarbeitern, die in den Jahren 1976 bis 1988 in Rhodesien / Simbabwe ermordet wurden. Die hatte Pater Adalbert noch selbst kennengelernt, als er als junger Priester auf der Missionsstation Embakwe in der Diözese Bulawayo wirkte. Gerne hat Adalbert von dieser Zeit erzählt und geschrieben, als er „am Rande der Kalahari“ wirkte. Er wäre sicher gerne in Simbabwe geblieben, aber sein journalistisches und schriftstellerisches Talent war aufgefallen und er wurde nach Deutschland zurückgerufen, um unser Presseapostolat zu übernehmen. Darin war er genauso erfolgreich wie als Rektor der Embakwe Mission. Drei unserer ermordeten Mitbrüder starben später in Embakwe, der Mission, die ihm so ans Herz gewachsen war. Es muss ihm ein Stich ins Herz gewesen sein, dass unter den Tätern auch Mitglieder der Befreiungsbewegung ZIPRA von Joshua Nkomo waren, den er unter Gefahren einmal im detention camp (einem Gefangenenlager) besucht hatte. Adalbert hatte keine Berührungsängste zu den Vertretern der Befreiungsbewegungen.“ Nach den Worten von Pater Christoph Eisentraut sei es für Pater Adalbert eine große Freude gewesen, als er erfuhr, „dass Joshua Nkomo im Alter darum bat, in die katholische Kirche aufgenommen zu werden, der seine Gattin, Ma Fuyana, schon immer angehörte. Er ist als gläubiger Katholik gestorben, auch wenn seine Befreiungsarmee für den Tod einiger unserer Mitbrüder verantwortlich war, auch für den Tod von Bischof Adolf Schmitt am 5. Dezember 1976 auf der Buschpiste zwischen Regina Mundi Mission und St. Luke´s Hospital, Lupane.“

Pater Christoph Eisentraut betonte zudem, dass Pater Adalbert mit seinen Schriften ein großes Erbe hinterlassen habe. Sein äußerer Lebenslauf sei in wenigen Worten erzählt. Wer mehr wissen möchte, mag nach Aussage von Pater Christoph Eisentraut die autobiografischen Werke von Pater Adalbert lesen, in denen er von Stationen seines Weges erzählt. Gaurettersheim, das Kilianeum der Diözese Würzburg, das Studium im Piusseminar, die Zeit in Simbabwe / Embakwe Mission, dann lange Jahre Köln und schließlich das Missionshaus in Reimlingen. Viele Jahre pflegte er eher einen sehr geregelten Tagesablauf, sonst wäre ein so großes journalistisches und schriftstellerisches Werk gar nicht möglich gewesen. Die Biografien waren ja nur ein Teil seiner Arbeit. Daneben gab es viele Geschenk- und Meditationsbände und die tägliche Arbeit für die Zeitschrift und Kalender der Mariannhiller Missionare.

Pater Adalbert Ludwig Balling habe sich stets für das Leben entschieden, gemäß dem biblischen Wort aus dem Buch Deuteronomium: „Wähle also das Leben, damit du lebst.“ Und in seinen zahlreichen Texten habe Pater Adalbert viele Menschen zu einer ähnlichen Wahl ermutigt.

„Eine sprechende Schreibmaschine“ – Wegbegleiter und Familie trauern um Autor Pater Adalbert Balling

Als Kind hat er überhaupt nicht gerne geschrieben“, erinnert sich Irene Liebler. Die 85-jährige ist eine von drei Geschwistern des kürzlich verstorbenen Paters Adalbert Balling. Ihre Mutter habe sich immer gewundert, wie der ruhige Junge von einst sich zu einem so umtriebigen

Autor entwickeln konnte. Jahrzehntelang trugen die Mariannhiller Zeitschrift und der Missionskalender Ballings Handschrift. Hinzu kommen spirituelle Bücher, Geschenk- und Reisebände sowie zahlreiche Biografien − mit einer Gesamtauflage von vier Millionen.

„Dabei tat er sich immer so schwer in der Schule“, erzählt Liebig, „bis Pfarrer Hans Spielmann ihn gefördert hat.“ Der Seelsorger wirkte nach Kriegsende in Gaurettsheim, wo die bäuerliche Familie damals lebte, und brachte den jungen Adalbert ans Kilianeum. „Er hat dann so hart gearbeitet und sogar zwei Klassen übersprungen“, erzählt seine Schwester stolz. Priester mit eigener Pfarrgemeinde sei aber nie sein Wunsch gewesen, „stattdessen wollte er raus in die Welt und unbedingt Missionar werden.“

Wie sein Onkel vor ihm trat auch Pater Adalbert in die Ordensgemeinschaft der Mariannhiller ein. 1958 zog es ihn in das heutige Simbabwe. „Die Mission hat ihn glücklich gemacht“, sagt seine Schwester. Nur „schweren Herzens“ sei er wieder nach Deutschland zurückgekehrt,

bestätigt auch Pater Christoph Beesten. Ohne es zu ahnen, habe seine Missionstätigkeit den Grundstein für die Laufbahn als Autor gelegt, erzählt sein Weggefährte weiter. In Simbabwe, damals noch britische Kolonie, herrschte noch die Rassentrennung. Über Unrecht und Nöte habe aber keine englische Zeitung berichtet, erinnert sich Beesten. Pater Adalbert schrieb

deshalb unter einem Pseudonym kleinere Artikel und schickte diese an deutsche Zeitungen. „Es war sehr gefährlich, die Regierung zu kritisieren, deshalb hat er an Formulierungen gefeilt und dabei eine Menge gelernt.“ Wohl auch deshalb habe die Ordensleitung ihn zum Chefredakteur der Mariannhill-Zeitschrift ernannt. „Es ging ihm nie um literarische Lorbeeren“,

erzählt Beesten. Er habe immer über das geschrieben, was ihn interessiert und begeistert hat. Dazu gehörten auch die Eindrücke seiner vielen Reisen in ferne Länder. „Die Weltliteratur kam später“, sagt Beesten lächelnd zum internationalen Erfolg. Seinen Mitbruder wird er als mutigen, ordnungsliebenden Zitatesammler in Erinnerung behalten.

Auf Balling folgte Pater Andreas Rohring als Chefredakteur. Stets bezeichnete er seinen Vorgänger liebevoll als „eine sprechende Schreibmaschine“. Ein aufmerksamer, eifriger und disziplinierter Schreiber sei er gewesen, erklärt auch seine Schwester Irene. Um vier Uhr morgens sei ihr Bruder aufgestanden und hat bis zur ersten Messe gut und gerne fünf Stunden gearbeitet. Das sei mitunter nötig gewesen, denn Pater Adalbert hatte eine Mission: Die Seligsprechung des im KZ Dachau inhaftierten und dort verstorbenen Mariannhillerpaters Engelmar Unzeitig. Pater Adalbert hat mit Zeitzeugen gesprochen, Briefwechsel zusammengetragen und ist mitten im Kalten Krieg in die Tschechoslowakei gereist, um zu recherchieren. „Das war lebensgefährlich“, erzählt Liebler und ist sich sicher, dass ohne diese jahrelangen Nachforschungen eine Seligsprechung nicht möglich gewesen wäre. Am 24. September 2016 wurde Pater Engelmar im Würzburger Dom seliggesprochen. Balling war zu diesem Zeitpunkt bereits zu krank, um daran teilzunehmen. Schwester Irene findet dennoch

tröstliche Worte: „Mein Bruder hat Engelmar nicht persönlich gekannt. Ich bin mir aber sicher, dass sie sich jetzt im Himmel kennengelernt haben.“

Quelle: Galina Bauer (Würzburger Katholisches Sonntagsblatt)

Lebensstationen:

Pater Adalbert Ludwig Balling CMM wurde am 2. März 1933 in Gaurettersheim im Bistum Würzburg geboren. Nach dem Besuch des Kilianeums in Miltenberg und Würzburg trat er 1952 der Gemeinschaft der Missionare von Mariannhill bei und studierte in Würzburg Theologie, Philosophie und Psychologie. Nach der Priesterweihe 1958 wirkte Balling bis 1965 in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe. Dort leitete er die Embakwe-Mission. 1965 kam er zurück, um die Presseorgane der Ordensgemeinschaft zu übernehmen. Als Redakteur arbeitete er beim Kölner Bachem Verlag und betreute die Zeitschriften und Kalender der Missionare von Mariannhill. Die Redaktion des Missionsmagazins des Ordens leitete er

34 Jahre lang, den Mariannhiller Missionskalender betreute er über 40 Jahre. Fünfmal nahm er an den Generalkapiteln der Ordensgemeinschaft in Rom teil. Dem Provinzrat gehörte er 18 Jahre lang an. Als spiritueller Buchautor ist er weltweit bekannt. 2015 zog er ins Missionshaus St. Josef in Reimlingen, wo er am 10. Februar verstorben ist.

Pater Cyprian Ballweg (1879 - 1936) Auf „Baba Siprian“ war immer Verlass

Es muss eine große Aufregung im Mariannhiller Piusseminar zu Würzburg gewesen sein, als bekannt wurde, dass der Rektor des Hauses sich beim Bad durch heißes Wasser verbrüht hatte. Mit sofortiger und wochenlang andauernder Behandlung im Juliusspital gelang es, ihn wieder zu heilen. Und dann, entlassen und schon wieder bei seiner täglichen Arbeit, kam die zweite Hiobsbotschaft: In der Nacht zum 26. Oktober 1936 war Pater Cyprian leise und unbemerkt verstorben. Herzversagen. Der nur wenige Monate zurückliegende Unfall muss ihm zu sehr an die Lebenskräfte gegangen sein.

Pater Cyprian stammte aus Hornbach in Baden, wo er am 12. März 1879 das Licht der Welt erblickt hatte. Nach dem Abitur trat er in das Missionskloster Mariannhill in Südafrika ein, damals noch eine Trappistenabtei. Es war eine harte Schule für den jungen Mann; die strenge Askese der Trappisten mit dem aufreibenden Beruf des Missionars zu verbinden. Zwei Ideale, die gleichzeitig hochgehalten werden sollten.

Doch der junge Ordenspriester stürzte sich voll Eifer in die missionarische Arbeit, ohne die Trappistenregel außer acht zu lassen. Missionsabt Franz Pfanner, der Gründer Mariannhills, war ihm in vieler Hinsicht Vorbild.

Von 1908 bis 1911 wirkte Pater Cyprian in Ratschitz; hier baute er eine große Missionskirche, die 1909 eingeweiht und zum Wahrzeichen des Christentums jener Region wurde. 3000 Einheimische waren zur Einweihung gekommen; sie umjubelten ihren „Baba Siprian“, auf den, wie sie schon bald herausgefunden hatten, immer Verlass war. Güte und Seeleneifer bestimmten sein Handeln; Takt und Höflichkeit sein Verhalten gegenüber den Mitmenschen.

Und für die Einheimischen war er immer da, ob sie ihn bei irgendeinem Wehwehchen brauchten oder als Beichtvater, er war zu jeder Stunde verfügbar, auch noch nach anstrengenden Missionstouren (zu Pferd), die mitunter halbe Nächte in Anspruch nahmen.

Mit großer Liebe bereitete er die Neuchristen auf den Empfang der Sakramente vor, immer Liebe und Güte ausstrahlend. Aber, auch das war ein Zug seines Charakters, er konnte mitunter energisch werden, beispielsweise, wenn es bei Trinkgelagen zu Exzessen kam. Einmal wäre Pater Cyprian beinahe erschlagen worden, wenn nicht der mutige Bruder Makarius zu Hilfe gekommen wäre.

Von Ratschitz wurde Pater Cyprian wieder nach Mariannhill versetzt, wo er auch für die vielen Außenstationen zuständig war. In Rankweil, an der Landstraße von Mariannhill nach Durban gelegen, erbaute er die große Sankt-Thomas-Schule für die nach Südafrika eingewanderten Inder, um die sich damals kaum jemand kümmerte. Auch für sie wurde „Baba Siprian“ bald der Freund und Helfer in jeder Not.

Seine große hagere Gestalt – mit Tropenhelm und Priesterkleidung – war allseits gern gesehen. Und er konnte sich auch keine andere Arbeit mehr vorstellen als die, bei den Afrikanern und Indern zu missionieren. Mariannhill war ja inzwischen (1909) vom Trappistenorden getrennt und zu einer selbständigen Missionsgemeinschaft erhoben worden. So war die alte Mönchsregel nicht länger „Hindernis“ für den aktiven Missionar.

Doch dann traf Pater Cyprian ein anderes „Los“: Er wurde nach Deutschland zurückgerufen – als erster Rektor des neuerbauten Piusseminars in Würzburg. Der imposante Bau war zwischen 1927 und 1929 erstanden.

Jetzt durfte er junge Kleriker auf den Ordens- und Missionsberuf vorbereiten helfen. Eine Aufgabe, die das volle Vertrauen seiner Oberen voraussetzte.

Sieben Jahre lang versah er diesen Posten; er lehrte nicht nur die jungen Kleriker, er lebte ihnen vor, was er mit Worten sicher nicht so eindrucksvoll hätte erreichen können. Oft saß er noch bis tief in die Nacht hinein an seiner Schreibmaschine, bereitete Missionspredigten vor, übersetzte Berichte in die Zulusprache und verband das klösterliche Motto „Ora et labora“ so gut es ging miteinander.

Sein Tod – wenige Wochen nach jenem tragischen Unfall in der Badewanne – war ein schwerer Verlust für die Mariannhiller. Aber, wie es bei seiner Beisetzung auf dem Würzburger Friedhof hieß, es bezog sich auch auf ihn das Wort der Schrift: „Die viele in der Gerechtigkeit unterwiesen haben, werden leuchten wie die Sterne.“

Bruder Juvenalis Blasius Bandel (1909 - 1986) Ein Pfundskerl von einem Mitbruder

Fast 45 Jahre hatte er auf der großen Missionszentrale Mariazell/Transkei gearbeitet, da machte ihm ein Herzinfarkt den weiteren Verbleib unmöglich. Die Ärzte rieten zur Rückkehr in die Heimat. „So habe ich meine Oberen gebeten, in Reimlingen bleiben zu dürfen. Somit habe ich ein Heim gefunden, wofür ich sehr dankbar bin.“ Diese Sätze stehen im selbstgeschriebenen Lebenslauf des Bruder Juvenalis. Sie lassen etwas von seiner Haltung als Ordensmann spüren.

Bruder Juvenalis wurde am 26. Dezember 1909 in Monheim/Schwaben geboren. Als 16jähriger meldete er sich bei den Mariannhillern, legte 1929 seine Ordensprofess ab und reiste 1933 nach Südafrika. Seine erste und einzige Station war Mariazell am Fuße der Drakensberge. Hier arbeitete er noch mit Pater Bernhard Huss zusammen, später mit Pater Reginald Weinmann (von 1932 bis 1948 Generalsuperior der Mariannhiller) und auch mit Pater Fridolin Züger (seit 1979 Generalsuperior). Mariazell war nicht nur Modell und Musterfarm, sondern auch wichtiges katholisches Schulzentrum (mit Volksschulen, Mittelschulen und Lehrerseminar). Die Station war weitgehend Selbstversorger; fast alles musste vor Ort erzeugt bzw. angebaut werden. So hatte die Station einen eigenen Staudamm, eine Mühle, einen Generator u.v.m. Die Aufgabe von Bruder Juvenalis war es, für die vielen Schülerinnen und Schüler der Station Lebensmittel zu besorgen. Diese Arbeit verrichtete er bis 1978, als er seinen zweiten Heimaturlaub antrat. Die neu auftretenden Herzbeschwerden machten einen weiteren Missionseinsatz unmöglich. So fand Bruder Juvenalis in Reimlingen einen neuen „Job“ und ein neues Heim.

Wie ein abgebrochener Baum noch einmal Wurzeln schlägt, so fing Bruder Juvenalis von neuem an. Frühmorgens war er einer der ersten in der Kapelle; wenn möglich, nahm er an zwei heiligen Messen teil und war oft auch tagsüber zu Besuch vor dem Allerheiligsten. Fast immer glitt der Rosenkranz durch seine Finger – aber nie auffällig; immer bescheiden und zurückhaltend.

Bei Tisch sorgte er wie ein Hausvater für alle mit. Wer gern Suppe aß, für den hatte er einen Suppenteller bereitgestellt; wer gern Tee trank, der fand eine Tasse auf seinem Platz vor, und wer abends mal später von einer Aushilfe heimkehrte, für den hatte der gute „Hausgeist“ immer noch etwas zurückgestellt. Hungrig musste keiner zu Bett gehen oder das Haus verlassen.

In der Freizeit spielte er leidenschaftlich gern Skat, und es machte ihm Spaß, seine Mitspieler zu bluffen. Er war ein Mitbruder, den man einfach gernhaben musste. Einer sagte einmal von ihm: „Ein Pfundskerl, dieser Juvenalis!“ Es war ein großes Lob.

Als er starb, trauerte die Hausgemeinschaft von Reimlingen um einen liebenswerten und gütigen Mitbruder. Alle, die ihn kannten, schätzten seinen feinen Sinn für Humor, aber auch seine kernige Frömmigkeit. Sie werden noch lange an ihn denken, an diesen „Pfundskerl“ von einem Klosterbruder!

Bruder Juvenalis starb am 29. Dezember 1986 und wurde auf dem Klosterfriedhof in Reimlingen begraben.

Bruder Radulf Bauer (1924 - 1945)

Der am 18. Juni 1924 in Hagenbuch (Diözese Rottenburg) geborene Bruder trat 1938 als Aspirant in Reimlingen in den Orden ein; er erlernte das Schlosserhandwerk. 1942 wurde er eingekleidet; als Novize kam er zum Arbeitsdienst, anschließend zum Militär. Er ist seit 1945 vermisst.

Pater Godehard Max Baumeister (1907 - 1978) Der gute Mensch von Rottensdorf

Er war schon 20 Jahre alt, als er sich für den Priesterberuf entschied. In Rottensdorf/Niederbayern war er am 6. April 1907 zur Welt gekommen; seine Ordensprofess legte er 1933 ab, nachdem er zuvor in mühsamen Jahren die Gymnasialstudien nachgeholt hatte. Die Priesterweihe empfing er am 29. Juni 1937. Danach war er Lehrer und Erzieher in Sankt Paul/Holland, nach dem Krieg in Reimlingen. Dazwischen, von 1943 bis 1945, nahm Pater Godehard als Sanitäter am Kriegsgeschehen teil; er wurde zweimal verwundet.

Von Reimlingen aus betreute er mehrere Schwesternkonvente, war Beichtvater für Priester und Ordensleute in der Diözese Augsburg und half seelsorgerlich aus, wo immer man ihn brauchte. Was er für die Gemeinde Birkhausen getan hat (Predigt, Beichtstuhl usw.), weiß Gott allein. Der Bischof von Augsburg wusste wohl um seine Verdienste in der außerordentlichen Seelsorge; er ernannte den Mariannhiller Pater zum Bischöflichen Geistlichen Rat.

Pater Godehard war ein verständnisvoller Oberer (im Missionshaus, im Seminar und zuletzt in Mönchsdeggingen). Er sah (fast) alles, aber übersah viele unwichtige Dinge um des Friedens willen. Immer war er auf das Wohl seiner Mitbrüder bedacht. Unbedenklich setzte er seine Kräfte (wörtlich!) in den Dienst der Gemeinschaft. Güte und Zuvorkommenheit kennzeichneten seine priesterliche Haltung.

Als er nach einer Magenoperation zwar entlassen wurde, aber keine wesentliche Besserung verspürte, wusste er wohl um sein Los. Er war bereit, sein Leben dem Schöpfer zurückzugeben. Es war ein Leben voller Anstrengungen und Mühen; der Einsatz war total. Er war gespeist aus der Überzeugung, dass Gott mit denen ist, die sich seinem Dienst verschreiben.

Pater Godehard, „dieser gute Mensch“, war ein Segen für viele, nicht zuletzt für die Mariannhiller Gemeinschaften.

Pater Paulus Richard Baumeler (1928 - 1977) Paulinischen Missionsprinzipien nacheifernd

Wenn man sich einen tatkräftigen, eifrigen, zu jeder Strapaze bereiten Missionar vorstellt – Pater Paulus war einer! Für ihn war keine Mühe zu schwer, kein Weg zu weit, kein Studium zu anstrengend, wenn es darum ging, die Missionsarbeit voranzutreiben.

In Entlebuch/Schweiz erblickte er am 8. April 1928 das Licht der Welt – als neuntes von zehn Kindern. Nach dem Besuch des Mariannhiller Gymnasiums in Altdorf studierte er Theologie und wurde 1954 zum Priester geweiht. Anschließend schickten ihn seine Oberen für ein Jahr in die Südafrika-Mission, sozusagen „zum Kennenlernen“. Denn danach, so war es geplant, sollte er in der Schweiz Missionswerbung betreiben. Doch dem jungen Pater gefiel es in Mthatha/Transkei so gut, dass er seinen Vorgesetzten in der Schweiz schrieb, man möge ihn doch ganz in der Mission lassen.

So kam es denn auch. Nur einmal wurde er für kurze Zeit in der Heimat eingesetzt; während des „Missionsjahres“ 1960; dann kehrte er gleich wieder in die Transkei zurück. Er wirkte in Libode, Qumbu und Sankt Patrick’s Mission. Zweimal nahm er an den Generalkapiteln der Mariannhiller teil. Sein besonderes Anliegen war die Betreuung und Ausbildung der einheimischen Katecheten. Der neue Pastoralplan der Diözese Mthatha wurde weithin von ihm miterstellt.

Vorübergehend studierte er, schon weit über 40 Jahre alt, an einer Missionshochschule in Deutschland, um die praktische Seelsorgsarbeit mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu vergleichen. Auch dabei scheute er keine Mühe und keinen Schweiß.

Zuvor hatte er auf verschiedenen Missionsstationen Südafrikas die „Grundidee der Paulusbriefe ausprobiert“, wie er es nannte; ihm lag sehr daran, dass eine einheimische Kirche erstehe, und dabei wollte er sich von seinem Namensvetter, dem Völkerapostel, animieren lassen: „Echte christliche Kirche entsteht da, wo die christliche Botschaft intensiv verkündet wird und das Volk sie aufgreift und vertieft. Als Missionar darf man die Botschaft nicht nur künden, man muss sie leben, und zwar ganz spontan.“ Zur Illustration erläuterte er: „Kürzlich musste ich eine alte Frau (eine Afrikanerin) beraten, deren Sohn notgetauft worden war und jetzt, er ist noch krank, bei einem einheimischen Zauberer in Behandlung ist. Die Bitte der Frau lautete: Mein Sohn muss gereinigt werden und wieder zum Glauben kommen; dann wird er vielleicht auch geheilt. – Sie verfasste daraufhin einen Brief an die Gemeinde, die dem Kräuterdoktor (vielleicht ist er eher ein Medizinmann) am nächsten ist, mit der Bitte, die dortigen Glieder der Christengemeinde möchten ihren Sohn besuchen, ihn zum Glauben zurückgewinnen und mit ihm beten. – Hier bewahrheitete sich das Bild von der christlichen Botschaft als Sauerteig, der alles durchwirkt…“

Später schrieb er in einem Bericht für das Missionsmagazin „Mariannhill“, am liebsten würde er in einem Gebiet seiner Diözese nach den neuen Einsichten missionieren. „Ich bin überzeugt, dass in einer Gemeinschaft, die von der christlichen Botschaft durchsäuert wird, die kirchlichen, sozialen und missionarischen Dienste spontan herauswachsen. Daneben möchte ich meine schriftliche Arbeit über die paulinischen Missionsprinzipien abschließen. Sie finden auch bei der Südafrikanischen Bischofskonferenz wachsendes Interesse.“ Abschließend vermerkte er dann, es sei schon eigenartig, dass man erst nach zwanzig Jahren Missionsarbeit herausfinde, was man eigentlich von Anfang an hätte tun sollen!

Diese Gedanken schrieb Pater Paulus ungefähr ein Jahr vor seinem Tod; der kam überraschend schnell. Der als kräftig und robust geltende Mariannhiller klagte in den ersten Monaten des Jahres 1977 wiederholt über Herzbeschwerden. Zuerst nahm er sie nicht recht ernst, dann ließ er sich doch überreden, den Arzt aufzusuchen. Als er gerade wieder zur Sprechstunde gekommen war, erwähnte er gegenüber der Krankenschwester heftige Schmerzen. Noch während des Gesprächs sank er plötzlich vom Stuhl. Trotz sofortiger Wiederbelegungsversuche durch zwei Ärzte kam jede Hilfe zu spät: Herzinfarkt mit direkter Todesfolge. Auf dem Friedhof der Convent-Mission bei Mthatha fand dieser unermüdliche und glaubenseifrige Missionar seine letzte Ruhe. Es waren ihm zwar nur 49 Lebensjahre vergönnt gewesen, aber sie waren überreich an segensvoller Arbeit im Dienste der Weltmission.

Pater Andreas Bausenwein (1907 - 1985)

Pater Andreas Bausenwein wurde als Sohn der Eheleute Kaspar und Rosine Bausenwein am 19. Mai 1907 in Rimpar bei Würzburg geboren. Seine Gymnasialzeit verbrachte er in unserem Missionsseminar „Aloysianum“ in Lohr am Main. Nach seinem Abitur (Matura) trat er in unser Noviziat in St. Paul in Holland ein und legte dort am 10. Mai 1928 seine Erste Profess ab. Es folgten die philosophisch-theologischen Studien im eben eröffneten Piusseminar in Würzburg mit der Priesterweihe am 6. März 1932.

Am 23. Mai 1933 kam Pater Andreas in unsere Mission nach Simbabwe. Abwechselnd wirkte er als Kaplan an der Bischofskirche in Bulawayo und auf der Missionsstation Empandeni, bis er 1942 zum Administrator der Pro-Kathedrale von Bulawayo und damit zugleich zum Generalvikar von Bischof Ignatius Arnoz ernannt wurde.

Das Generalkapitel 1957 wählte Pater Bausenwein zum Generalrat. In der Generalleitung versah er den Posten des Generalsekretärs. Nach Ablauf seiner Amtszeit kehrte er wieder nach Bulawayo zurück und stellte sich seinem Bischof zur Verfügung, wo immer er ihn brauchen konnte. Wo er benötigt wurde, sprang Pater Andreas ein: in St. Thomas, North Trenance; in Our Lady of Grace, Kumalo; an der St. Mary’s Cathedrale; im Bischof-Office als Generalvikar der Diözese; auf den Missionsstationen Empandeni, Brunapeg usw. Als seine Gesundheit immer mehr zu wünschen übrig ließ, zog er sich auf eine „halbe Stelle“ nach Empandeni zurück. Zu Junibeginn 1985 musste er ins Mater Dei Hospital nach Bulawayo gebracht werden, wo er am 18. Juni 1985 starb.

Es war das Verdienst von Pater Andreas, dass das Sacred Heart Home in Bushtick 1946 gegründet, die erste St. Mary’s Hall gebaut und die Kathedrale von Bulawayo erweitert wurde. Ferner hat er maßgeblich bei der Errichtung des Mater Dei Hospitals 1982 und beim Bau des College der Christlichen Schulbrüder mitgewirkt. Schließlich war er verantwortlich für die Erstellung des neuen Bischofshauses mit dem Konferenzraum und den Wohnmöglichkeiten für die Missionsärzte, Laienhelfer sowie für die Priester und Ordensleute, die auf Besuch in die Stadt kommen. Auch verstand Pater Andreas gut mit Geld umzugehen, hatte ein Talent fürs Bauen und war ein ausgezeichneter Organisator. Als trefflicher Kenner des Sindebele gab er den Hauptanstoß für die Herausgabe des ersten Sindebele-Gesangbuches im Lande.

Während des Buschkrieges war Pater Bausenwein auch nach der brutalen Ermordung von Bruder Peter Geyermann und Bruder Andreas von Arx am 2. Juni 1978 und nach der Schließung von Embakwe nicht bereit, Empandeni zu verlassen oder seine Entscheidung zu ändern trotz verschiedener Vorfälle, die ihm beinahe das Leben gekostet hätten. Sein Mut und seine Führung veranlasste auch die übrigen Mitbrüder, mit ihm in Empandeni auszuhalten.

Als ein hervorragender Seelsorger, eifriger Missionar und vorbildlicher Ordensmann wird Pater Andreas in bester Erinnerung bleiben. Niemals setzte er seine Berufung und seine Gelübde aufs Spiel. Er zeichnete sich durch Gebetsgeist, Selbstdisziplin, harte Arbeit und stete Opferbereitschaft aus. Eine besondere Verehrung der Gottesmutter und eine tiefe Liebe zum Herrn im Altarsakrament beseelte ihn. Er war ein leuchtendes Beispiel des Ordensgehorsams – nie weigerte er sich, dorthin zu gehen, wo ihn seine Obern am meisten benötigten, ohne auf seine Neigungen und Wünsche zu achten.

Seine Loyalität zur heiligen Mutter Kirche war unerschütterlich und unbedingt. Nie stellte er einen Grundsatz in Frage, was ihm manchmal als Härte und Mangel an Mitgefühl und Rücksichtnahme ausgelegt worden ist. Er nannte das Kind beim Namen, ob es nun den Leuten passte oder nicht. Wer eine ehrliche und gut gemeinte Kritik vertragen konnte, hatte hohen Respekt vor ihm und liebte ihn von Herzen. Nie verriet er seine Loyalität Gott und der Kirche gegenüber, um als populär zu gelten. Obwohl er darüber kein Wort verlor, fühlte er sich tief verletzt, wenn Leute seine guten Absichten grob missdeuteten.

Peinlich genau und systematisch wie er war, wollte er immer seine Aufgaben oder Arbeiten, die ihm aufgetragen waren, so vollkommen wie möglich erledigen. Doch trotz seiner vielen Talente blieb Pater Andreas ein sehr demütiger Mann, betrachtete sich als einen großen Sünder und übte stets Buße und Selbstverleugnung. Wenn er es auch nicht nach außen zeigte, war er von einer echten Liebe und von brüderlicher Sorge für alle seine Mitbrüder beseelt und anerkannte gerne ihre harte Arbeit und ihren missionarischen Eifer. Nie unterließ er es, für seine Herde das zu tun, was er für sie tun konnte.

Auf seinem Krankenlager litt er geduldig, voll Sehnsucht, wie St. Paulus, aufgelöst zu werden und für immer beim Herrn zu sein. Ganz bewusst „ergänzte er“, wie ebenfalls St. Paulus sagt, an seinem eigenen Leib die Leiden Christi. In Gegenwart seiner leiblichen Schwester, Schwester Meinradis CPS, starb er ruhig, getragen von der Liebe und Sorge der Schwestern vom Mater Dei Hospital und einiger Priester.

Möge dieser große Mann der Diözese und Provinz Bulawayo einen überaus reichen Lohn empfangen und sich der ewigen Ruhe und des ewigen Friedens erfreuen dürfen.

Pater Meinrad Paul-Jakob Bechtiger (1893 - 1958) Ein Eiferer für die Sache Gottes

Er wurde – als jüngstes von siebzehn Kindern – am 24. Juli 1893 in Lütisburg, Kanton Sankt Gallen/Schweiz geboren. Seine Eltern hatten wohl etwas Gutes im Sinn, als sie das etwas schmächtige, aber sehr geweckte Nesthäkchen auf die Stiftsschule des Klosters Einsiedeln schickten. Sie wollten, dass der Junge studiere, damit er es, rein körperlich, etwas leichter im Leben habe.

In Einsiedeln – im Schatten der berühmten Marienwallfahrtskirche – reifte der Missionsberuf; Paul-Jakob schloss sich gleich nach der Matura (Abitur) im Jahre 1913 den Mariannhillern an, die sich erst ein paar Jahre vorher von den Trappisten gelöst hatten und jetzt eine selbständige Missionsgemeinschaft bildeten.

Im Noviziat (in Sankt Paul/Holland) erhielt der Studiosus den Namen Meinrad – nach dem Begründermönch von Einsiedeln. Der heilige Meinrad sollte fürderhin sein besonderer Schutzpatron und Fürsprecher sein.

Als der Erste Weltkrieg ausbrach (1914), sandten die Ordensobern den jungen Kleriker ans Priesterseminar in Chur/Schweiz. Dort wurde er am 21. Juli 1918 zum Priester geweiht.

In den folgenden Jahren wurde der Neupriester als Jugenderzieher eingesetzt, erst in der Missionsschule in Sankt Paul/Holland, dann in Lohr am Main. 1926 fuhr er als Delegierter zum Generalkapitel nach Mariannhill/Südafrika. Nach der Rückkehr übernahm er den Posten des Novizenmeisters, das heißt, er bildete jetzt jene aus, die dem Orden beitreten wollten. Er mühte sich, das, was er lehrte, auch vorzuleben. Dabei ließ er sich von der benediktinischen Regel und Lebensweisheit leiten. Das „Ora et labora“ wurde auch zu seinem Wahlspruch.

1932 begann ein neuer Abschnitt in seinem Leben; er erhielt den Auftrag, in seiner Schweizer Heimat eine Mariannhiller Niederlassung zu gründen; er selbst entwarf die Pläne für den Umbau einer Mühle zwischen Altdorf und Bürglen/Kanton Uri, die dann zum Zentrum der neuen Missionsschule werden sollte. In unzähligen Vorträgen und Predigten machte er immer wieder auf die Mariannhiller und die Anliegen der Weltmission aufmerksam, unermüdlich schlug er die Trommel und sammelte Gelder für den Neubau – und all das trotz schwacher Gesundheit.

1939 wurde Pater Meinrad Provinzial der Mariannhiller in der Schweiz; 1946 durfte er den ersten Schweizer Mariannhiller, der die neue Schule durchlaufen hatte, in die Afrikamission entsenden. Im folgenden Jahr, 1947, hatte er das Mariannhiller Generalkapitel zu Gast in Altdorf, während dessen Verlauf er selbst in die oberste Leitung der Kongregation gewählt wurde. Jetzt hieß es, Abschied nehmen von seiner geliebten Schweizer Heimat, denn das Generalatshaus befand sich damals noch in Hatfield-Peverel bei London. Pater Meinrad sorgte sich im Generalat nicht nur um das äußere Wachstum der Gemeinschaft; ein besonderes Anliegen war ihm immer auch die geistig-religiöse Vertiefung. Nationaler „Kantönligeist“ lag ihm nicht. „Sein Herz schlug“, wie ein Mitbruder es einmal formulierte, „mit gleicher Liebe für alle.“

Nach acht Jahren in England nötigte ihn seine schwächliche Gesundheit, wieder in die Schweiz zurückzukehren; das Seeklima schien ihm gar nicht gut zu bekommen. In der Schweiz sammelte er neue Kräfte, mühte sich erneut um die Verbreitung des Missionsgedankens und die Förderung der Mariannhiller Niederlassungen. Es war für ihn eine große Freude und Genugtuung, dass auf dem Generalkapitel 1957 einer seiner ehemaligen Schüler und Novizen zum Generalsuperior sowie drei weitere ehemalige Novizen in die neue Generalleitung der Mariannhiller gewählt wurden.

Ihm selbst ging es zusehends schlechter; er musste das Spital in Visp/Wallis aufsuchen und auf nahezu alle früheren Arbeiten verzichten. Am 16. April 1958 kehrte er, ruhig und ohne Todeskampf, zu Gott heim. Neben dem von ihm so hochgeschätzten Josefsheiligtum in Altdorf wurde er zu Grabe gelegt.

Bruder Deokar Wilhelm Beck (1883 - 1973) „Die leckeren Kirschen waren mitschuld“

Als er bereits 86 Jahre alt war, schrieb er auf Bitten eines Mitbruders seine „Lebensgeschichte“ nieder. Eine Art Autobiographie; nicht sehr umfangreich, aber doch interessant, auch für jene, die nach ihm der Ordensgemeinschaft beitraten.

Bruder Deokar (in der Taufe hatte er den Namen Wilhelm erhalten) stammte aus einer kinderreichen Familie in Weingarten; er wurde dort 1883 als viertes von elf Kindern geboren. Nach der Schule ging er bei einem Bäcker in die Lehre. 1908, kurz nachdem er die Meisterprüfung abgelegt hatte, nahm er im Kolpinghaus zu Mainz an Exerzitien teil. Dabei bat der Exerzitienmeister die jungen Burschen, wenigstens einen guten Vorsatz in den Alltag mitzunehmen: „Er empfahl uns, jedes Jahr die sogenannten Aloysianischen Sonntage zu halten; wahrscheinlich war das für die meisten der sechzig Teilnehmer etwas Neues … Nun nahm ich unmittelbar nach den Exerzitien zehn Tage Urlaub, den ersten seit dreieinhalb Jahren. Ein wenig später erhielt ich eine Stelle als Meister bei einer Bäckerswitwe in Geisenheim am Rhein. Ihr Sohn hatte sich mit 18 Jahren entschlossen, Priester zu werden; ein jüngerer, ebenfalls Bäcker von Beruf, musste seinen Militärdienst ableisten. Neben den beiden Töchtern arbeiteten noch zwei Gesellen in dem Betrieb. Es wurde ja alles noch mit der Hand gemacht; Maschinen gab es keine … Nun wollte ich sonntags gleich meinen Exerzitienvorsatz wahrmachen; das hieß, an sieben aufeinander folgenden Sonntagen zum sechs Kilometer entfernten Wallfahrtsort Mariathal zu pilgern und dort die Sakramente zu empfangen. Das war kein kleines Opfer; denn man musste ja nüchtern sein – auch nach achtstündigem Arbeitstag. Unterwegs, es war bereits in der sechsten Woche, sollte ich im Auftrag meiner Chefin an ihrem Weinberg nachsehen, ob die Kirschen schon reif wären. Sie waren reif, und die Bäume hingen prallvoll, lauter schwarzleuchtende Kirschen! Das Wasser lief mir im Mund zusammen; zu spät erinnerte ich mich, dass ich nüchtern bleiben wollte. Die fünf vorausgegangenen Sonntage ‚umsonst‘! Damals hielt man ja die Nüchternheitsgebote noch sehr streng ein … Ich musste also ganz von vorne beginnen, denn nur im Zusammenhang von sieben korrekt eingehaltenen Sonntagen war das ‚aloysianische Ideal‘ erreicht. Mir blieb nichts anderes übrig, als von vorne zu beginnen …“

Und dann geschah etwas, was Bruder Deokar später als Vorsehung bezeichnete. Denn es traf sich, dass am übernächsten Sonntag in Mariathal ein erfahrener Chinamissionar die Predigt hielt. Es muss eine zündende Predigt gewesen sein, denn für den Bäckermeister aus Weingarten stand augenblicklich fest: Du gehst in die Mission! Der Entschluss stand fest; offen war noch, wo er sich melden sollte. Da fielen ihm der Mariannhiller Kalender und das „Vergißmeinnicht“ (Vorgängerin des Missionsmagazins Mariannhill) in die Hände. Jetzt war auch der Ort des Missionseinsatzes klar: Südafrika. Von Köln aus reiste er mit neun weiteren jungen Männern ans Kap der Guten Hoffnung. Seine Eltern waren mit seinem Entschluss (er war schon 26 Jahre alt) durchaus einverstanden. Als er in Mariannhill/Natal eintraf, hatte sich dort gerade ein Wechsel vollzogen: aus der Trappistenabtei war das Mutterhaus einer selbständigen Missionsgemeinschaft geworden. Aber das störte den Bäckermeister überhaupt nicht. Hier wie dort brauchte man tüchtige Leute, und Brot benötigte man auch in der neuen Ordensgemeinschaft. Von 1910 bis 1950 führte Bruder Deokar die Bäckerei von Mariannhill. Dann kehrte er nach Deutschland zurück, nicht als Pensionär. Nein, er übernahm jetzt die Bäckerei im Missionshaus Reimlingen und führte sie weiter bis kurz vor seinem Tod – im Alter von 90 Jahren. Seine Memoiren schloss er übrigens mit dem bemerkenswerten Satz: „Wenn ich als 86jähriger mein Leben überschaue, dann kann ich zusammenfassend sagen: Alles ist Gnade … Auch die leckeren Kirschen auf dem Weg nach Mariathal und die Predigt des Chinamissionars trugen dazu bei, meinem Leben Sinn und Richtung zu geben.“

Bruder Pankratius Beierwaltes (1855 - 1896)

Bruder Pankratius Beierwaltes, Jahrgang 1855, stammte aus Steinwiesen/Oberpfalz; er trat 1884 in Mariannhill/Südafrika ein. Eine asketische Erscheinung, vornehm und sympathisch. – Kein Wunder, dass seine Obern ihn zu ihrem „Deutschland-Beauftragten“ machten! Er organisierte die „Vertretung“ in Würzburg. 1890 reiste er mit einem Postulanten und 20 Schwester-Kandidatinnen nach Südafrika, um Abt Franz über seine Werbetätigkeit Bericht zu erstatten. Wieder in Deutschland, erkrankte er an Diabetes; er starb am 11. Januar 1896 und wurde in der Gruft der Karmeliter in Würzburg beigesetzt.

Bruder Marzellin Peter Berchthold (1903 - 1978)

Bruder Marzellin Peter Berchthold, Jahrgang 1903, stammte aus Kempten/Allgäu; 1923 wurde er Mariannhiller. Er wirkte zunächst in Sankt Paul/Holland und Ebenrod als Landwirt und Gärtner; dann durfte er in die Südafrikamission, wo er jahrelang als Lehrer am St. Francis College/Mariannhill tätig war. Später betreute er die einheimische Bevölkerung der Umgebung, vor allem in Krankheitsfällen. Schmunzelnd erzählte er bisweilen die Geschichte von einer jungen einheimischen Frau, die er ins Hospital bringen wollte, die aber schon unterwegs ihr Baby auf dem Landrover zur Welt brachte. Zuletzt war er Klostergärtner in Mariannhill; dort starb er 1978 im Alter von 75 Jahren.

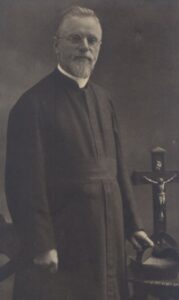

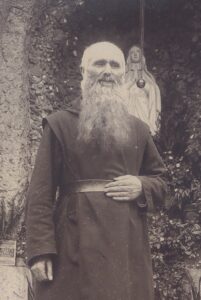

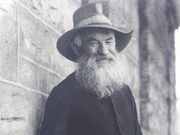

Pater Josef Eduard Biegner (1845 - 1923) Mit dem Gründerabt ein Herz und eine Seele

Lettowitz in Mähren (heute Tschechien) war seine Heimat; dort wurde er am 27. September 1845 geboren und einen Tag später auf den Namen Eduard getauft. Sein Vater war Bäckermeister, der Vater der Mutter Müller. Er selbst besuchte nach der Volksschule (in Lettowitz) die Piaristen-Unterschule in Mährisch-Trübau, das Unterrealgymnasium in Brünn sowie die Oberrealschule in Wien – jeweils mit guten Abschlusszeugnissen. Schließlich lernte er als Praktikant an der k. & k. Lotto-Direktion in Wien. Das war 1865. Damals trat er auch in die „Marianische Kongregation“ ein und nahm sehr eifrig an den religiösen Übungen teil (Ministrieren, Gebet, Meditation), wie aus einem Empfehlungsschreiben des MC-Präfekten vom September 1871 hervorgeht; zu dieser Zeit war Biegner bereits zwei Jahre bei den Trappisten von Mariastern in Bosnien. Der offizielle Eintritt des „k. & k. Lottoamts-Praktikanten“ wird in den Klosterbüchern am vierten September 1869 festgehalten. Er gehörte also zu den Pionieren dieser Abtei. Kein Wunder, dass Prior Franz Pfanner ihn auch auf seiner ersten Afrikareise im Sommer 1880 mitnahm. Pater Josef, wie er jetzt hieß, zählte von Anfang an zu den treusten Helfern des späteren Gründerabtes von Mariannhill. Beide, Pfanner und Biegner, waren ein Herz und eine Seele; sie blieben Freunde, bis der Tod sie trennte.

Pater Josef war 1874 von Bischof Stroßmayer in der Kathedrale von Djakovo zum Priester geweiht worden und hatte schon in Banjaluka Franz Pfanner als Subprior, Novizenmeister und Brüdermagister gedient. Der Chronist von Mariastern nennt ihn „die Mutter des Hauses, der die Kleider flickte, die Kranken bediente und für den Schmuck in der Kapelle sorgte“. Er wurde auch in Dunbrody, Pfanners erster Niederlassung am Kap der Guten Hoffnung, Stellvertreter des Priors. Er leitete eine der beiden Mönchsgruppen, die 1882 nach Natal übersiedelten und wurde so zum Mitbegründer von Mariannhill. Er war es, der die aufmuckenden Mönche auf dem Hafengelände bei Durban in Schach hielt, bis Pfanner aus Europa eintraf und die Zügel wieder straffer anzog. Zuvor, noch in Dunbrody, hatte er für den Prior die zweite Nummer des „Vergißmeinnicht“ (Vorläufer des späteren Missionsmagazins „mariannhill“) herausgebracht; gleich nach Pfanners Wahl zum ersten Abt von Mariannhill (1885) wurde Pater Josef sein erster Prior; er blieb es bis 1888. Dann wurde er Rektor/Superior auf verschiedenen Neugründungen: Oetting, Mariathal, Kevelaer, Einsiedeln und Reichenau; letztere hatte damals zwanzig Brüder und 25 Schwestern. Dazwischen arbeitete Pater Josef als „Sekretär und Spediteur der Abtei“ sowie als Novizenmeister, und dann wiederum als Prior von Mariannhill.

Ab 1906 wirkte er in Emaus – als Sekretär und rechte Hand des Gründerabtes. Ihm diente er wie ein treusorgender Sohn seinem Vater. Als Pfanner selbst nicht mehr schreiben konnte, weil seine Hand zitterte, diktierte er Briefe und Zeitungsbeiträge, und Pater Josef schrieb alles nieder. Dazu zählen auch die „Diktierten Lebenserinnerungen“. Pater Josef blieb der Feder (auch nach Pfanners Tod) treu und verfasste selbst viele Artikel für diverse Missionszeitschriften. Über die letzten Tage des Gründerabtes berichtete er ausführlich. Was ihm besonders wehtat: Beim Tod Pfanners konnte er nicht anwesend sein; er war kurz zuvor zu einem dringenden Krankenruf ausgeritten und hatte sich beim Rückweg in den Bergen verirrt – zur gleichen Zeit, als Abt Franz mit dem Tode rang. Immer wieder öffnete der Sterbende die Augen und suchte Pater Josef. Als der (es war am 24. Mai 1909) früh um vier Uhr nach Emaus zurückkehrte, war sein Schmerz übergroß: Pfanner war kurz vorher gestorben. Aber er wusste auch, dass der Abt es nicht anders gewollt hätte; ihm ging zeitlebens der Einsatz für die Menschen über alle persönlichen Wünsche. Pater Josef nahm die erste Aussegnung vor und las für den Toten die heilige Messe. Er blieb auch nach Pfanners Tod in Emaus. Hier entwickelte er sich zu einem Heilpraktiker und „Kneippianer“ – ganz nach dem Vorbild seines geistlichen Vaters.

In einer ordensinternen Zeitschrift schrieb ein Mitbruder 1914 unter anderem: „Ich sage, die ‚Kneipperei‘, wie die Wasserkur jetzt meistens genannt wird, muss einer verstehen. Das einfache Begießen mit Wasser hilft nicht; wenn es nicht richtig und sachgemäß angewendet wird, verschlimmert es das Übel eher noch … Der Einfachheit halber will ich ein Beispiel bringen. Ich selbst litt vor längerer Zeit, wie der Arzt konstatierte, an einem Kollaps der Nerven. Der Doktor verordnete absolute Ruhe und gab eine Medizin nebst Pulver, das zu nehmen war, wenn die Schmerzen in den Schläfen sehr heftig wurden. Eine Heilung brachte dies nicht … Jetzt ging die Kneippkur los. Zuerst gab’s ein warmes Kräuterbad für zwanzig Minuten, danach kalte Abwaschung, sodann Bewegung in frischer Luft. Hernach kamen Halb- und Vollgüsse und Dampfbäder in regelmäßiger Folge mit warmen Bädern … Der Erfolg war bestens; die Schmerzen in den Schläfen hörten auf, der Schlaf kam wieder und der Appetit auch. Das alles verdanke ich Pater Josef …“

Der Missionar von Emaus wusste damals schon (was man heute wieder zu entdecken scheint): Chemische Mittel können unter Umständen mehr schaden als helfen; Wasserkuren und Dampfbäder hingegen entschlacken, kräftigen auf natürliche Weise und stärken den gesamten menschlichen Organismus.

Pater Josef war nie sehr gesprächig, aber er wirkte auch nicht verschlossen oder verschroben. Vielleicht hing es damit zusammen, dass er mit der englischen Sprache zeitlebens auf Kriegsfuß stand. (Ganz anders mit dem Zulu; das sprach er fließend!) Bei (englischen) Konversationen, so wird erzählt, sagte er meistens nur „yes, yes“. Als ihn einmal ein paar Engländer diesbezüglich testen wollten, fiel er glatt darauf rein. Sie hatten gefragt, ob er sie bei ihrem nächsten Besuch vor die Tür setzen werde – und Pater Josef antwortete wieder nur mit „yes, yes“. Wenn er jedoch zu seinen Mitbrüdern deutsch sprach, war seine Stimme kräftig und sein Vortrag gekonnt; er hatte auch eine sehr markante Handschrift.

Zwar betreute Pater Josef jahrelang die Christen draußen im Hinterland, aber die Krankenpflege nach Kneippscher Art auf der Station Emaus nahm doch mehr und mehr seiner Zeit in Anspruch. Zahlreiche Patienten, auch viele Einheimische, kamen von weit her, um sich bei ihm kurieren zu lassen. Emaus, so hatte er es sich ausgedacht, sollte zur Heilanstalt im südlichen Afrika werden. Freilich war er nie allein Arzt für den Leib; er kümmerte sich immer auch um das Seelenheil der ihm Anvertrauten. Obwohl er nach dem Urteil einiger seiner Mitbrüder ein miserabler Reiter war, ließ er es sich nicht nehmen, die Kranken zu besuchen, auch wenn es ihn stundenlange beschwerliche Ritte kostete. Gegen Ende seines Lebens benützte er gelegentlich auch den etwas „bequemeren“ Zweiradwagen. Doch auch damit schien er nicht besonders gut vertraut zu sein. Als er Ende des Jahres 1922 mit diesem Gefährt unterwegs war, scheute das Pferd und schleuderte den Lenker vom Wagen. Pater Josef erlitt schwere Verletzungen, von denen er sich nicht mehr erholte. Er starb am 20. Januar 1923 – 78 Jahre alt – und wurde auf dem Friedhof von Lourdes beigesetzt.

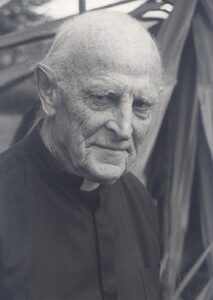

Pater Willibrord Josef Binder (1882 - 1980) Liebevollerweise nannten sie ihn Moses

Wir alle hatten Pater Willibrord gern und nannten ihn im Scherz „Moses“ – ein Name, der auf seine Person zutraf und viel über ihn aussagte. Der Name Moses zeugt von Respekt und Ehrfurcht, weist auch hin auf Führertalent, Disziplin, Weisheit und nicht zuletzt auf eine besondere Beziehung zu Gott. Man könnte leicht die Liste fortsetzen und noch weitere Charaktereigenschaften unseres guten, alten Paters Willibrord aufzeigen, der schon zu Lebzeiten legendär geworden war.

Pater Willibrord wurde am 4. Dezember 1882, also im Jahr der Gründung Mariannhills, in Würzburg geboren. Nach seiner Volksschulzeit bereitete er sich auf eine kaufmännische Laufbahn vor. Erst nach dieser Ausbildung begann er das Gymnasium. Es ist leicht verständlich, dass der Ruf nach mutigen Männern, der vom aufstrebenden Mariannhill ausging, beim jungen Josef ein williges Ohr gefunden hat. So trat er am 23. November 1908 in Mariannhill ein. Bereits zwei Wochen später, am 8. Dezember 1908, wurde er ins Noviziat aufgenommen. Nach dem Noviziat begann er seine theologischen Studien und wurde am 20. Dezember 1914 zum Priester geweiht. Seine Ewigen Gelübde hatte er am 26. Dezember 1912 abgelegt. In seiner Erinnerung blieben aus dieser Zeit besonders zwei Momente haften, die er sehr schätzte; dass er noch den großen Abt Franz „gesehen“ hatte, wenngleich als Toten anlässlich seiner Beisetzung auf dem Friedhof in Mariannhill 1909 und dass Pater Willi Wanger sein Novizenmeister und Lehrer in Soziologie und in den Sprachen war.

Die mehr als 70 Jahre treuen Dienstes, die Pater Willibrord der Kongregation und der Ortskirche von Mariannhill geschenkt hat, sind ein Zeugnis dafür, wieviel ihm diese beiden Ereignisse wert waren. Wenn ich versuche, sie zu vormulieren, möchte ich sagen: Die totale Hingabe an seinen Berug lernte er vom großen Gründer von Mariannhill und die größtmögliche Verschmelzung mit und das Aufgehen im Volk, dem er durch seine genaue Kenntnis seiner Sprache und seines Lebens diente, lernte er von Pater Willibald Wanger. So geformt, war Pater Willibrord ganz für jeden da, der ihn brauchte. Ob es Büroarbeit oder pastorale Tätigkeit war – er stellte seinen Mann.

In seinem patriarchalischen Alter – er war ungefähr 94 Jahre alt – schrieb er, dass er praktisch auf allen Missionsstationen von Mariannhill gearbeitet habe.

IN den ersten Jahren nach seiner Priesterweihe par Pater Willibrord im Büro von Mariannhill beschäftigt. Nebenbei half er oft auf verschiedenen Stationen aus. Längere Zeit verbrachte er in Citeaux und St. Catherine’s. 1921 wurde das Apostolische Vikariat Mariannhill errichtet, und Pater Willibrord wurde der erste Sekretär von Pater Adalbero Fleischer, dem ersten Apostolischen Präfekten. Er blieb auch Sekretär von Pater Adalbero Fleischer, als dieser zum ersten Generalsuperior der Mariannhiller Missionare gewählt wurde. So ging er mit ihm, dem Generalsuperior, auf seine lange Visitationsreise nach Europa und Amerika. Diese Reise nahm ast das ganze Jahr 1927 in Anspruch.

Doch trotz seines Sekretärposten hat Pater Willibrord offensichtlich auch noch immer Seelsorgsarbeit geleistet. So war er von 1923 – 1926 in Umsinsini. Nach der oben erwähnten Überseereise wirkte er in Maris Stella und Assisi bis 1935. Dann war er ein Jahr in Kevelaer und zehn Jahre in Cantocow eingesetzt. Anschließend folgten zwei Jahre in Himmelberg. 1947 rief ihn der Bischof wieder als Sekretär zurück nach Mariannhill. Nach vier Jahren erneuter Büroarbeit kam er wieder in die Seelsorge, diesmal nach Mahobe. Hier wurde er ernstlich krank, und jedermann glaubte, er werde diese Krankheit nicht überstehen. Aber Gott hatte andere Pläne. Nachdem Pater Willibrord sich wieder erholt hatte, übernahm er, nach einigen Monaten Aushile in Centocow, 1954 eine Stelle in Einsiedeln. Hier blieb er bis 1962. Inzwischen war Pater Willibrord 80 Jahre alt geworden. Trotzdem ging er noch für zwei Jahre nach Hibberdene.

Am 21. September 1964siedelte er dann in unser Mater-Dolorosa-Heim (Altenheim in Mariannhill) über, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Einige Tage vor seinem Tod mussten wir Pater Willibrord ins St. Mary’s Hospital in Mariannhill bringen. Ein Wundbrand am Bein und einige andere offenen Wundstellen machten dies erforderlich. Hier starb er am 3. Februar 1980.

Wie bereits erwähnt, war Pater Willibrord Binder sein ganzes Leben lang etwas wie eine legendäre Gestalt. Obwohl ich nicht genau feststellen kann, ob dies vor oder nach seinen Gymnasialstudien gewesen ist, war er für längere Zeit beim Militär und hatte es sogar zum Offizier gebracht. Das muss ihm auch den „Schliff“ gegeben haben, der auch an seinem Grab erwähnt wurde, wo man ihn al einen Soldaten Christi kennzeichnete. Unzählig sind die Geschichten vom Reiter und Jäger Willibrord, dessen Gewehr nie sein Ziel verfehlte. Zu nennen sind auch die Berichte über den Mann, der sich nie geschlagen gab, wie groß auch immer die Schwierigkeit gewesen sein mag. Es gibt weiter schöne Berichte über seine Tätigkeit als Friedensstifter. Wo Menschen beisammen leben, findet man zuweilen Meinungsverschiedenheiten und Spannungen. die offen nach außen treten können. Glücklich der Mann, der hier die besondere Gabe hat, solche Zwistigkeiten zu bereinigen und die Menschen wieder zusammenzubringen. Pater Willibrord hatte diese Gabe und noch viele andere dazu. Er nutzte sie als treuer Diener und Verwalter im Dienste seines Herrn. Sein herausragendes Kennzeichen aber war sichtlich seine Hingabe an Gott und die Menschen. Darin war er echter Mariannhiller und ein echter Sohn von Abt Franz. Wir sind stolz auf Pater Willibrord und danken Gott, dass wir ihn unter uns haben durften. Möge er in Gottes Frieden ruhen.

Am 11. Februar 1980 wurde Pater Willibrord auf dem Friedhof von Mariannhill beigesetzt.

Bruder Viktor Blöd (1902 - 1979)

Mit Bruder Viktor Blöd starb erneut einer unserer treuen, dem Missionswerk ergebenen Brüder. Dieses Missionswerk wurde, wie wir alle wissen, mit großem Mut und Eifer von Abt Franz begonnen. Seine Söhne, die vielen Mitbrüder, die uns vorangegangen sind, und die Generation, die heute noch arbeitet, haben immer versucht, die Sache Gottes im selben Geist und mit derselben Hingabe und Liebe zu vertreten.

Es gibt natürlich immer einige, die in der ihnen eigenen Art hervorragende und sichtbare Beispiele dieses Geistes sind. Solche Beispiele hatten wir in der Vergangenheit und haben sie, Gott sei Dank, noch heute. Man könnte nun den großen Fehler machen und glauben, dass die Charakteristik „hervorragend“ nur auf jene angewandt werden dürfte, die dies sichtbar nach außen zeigen. Im Gegenteil, viele der wirklich in hervorragender Weise tätigen Missionare sind nicht so leicht als solche auch erkennbar. Es sind die Vielen, die in demütigem Dienst Gott und den Mitmenschen alles geben, sogar sich selbst.

Ich bin überzeugt, dass Bruder Viktor ein solcher Mann war. In materieller Hinsicht hatte er sicher nicht viel zu geben. Aber er gab sich selbst, seine Zeit und seine Arbeitskraft. Dafür können wir ihm nicht genug danken. Und wir sind getröstet zu wissen, dass er jetzt den Lohn empfängt, den er so sehr verdient hat.

Bruder Viktor wurde am 15. April 1902 zu Auhofen/Württemberg geboren. Im September 1923 trat er in Reimlingen ein und machte dort am 1. November 1929 seine Ewigen Gelübde. Bereits 1930 kam er nach Südafrika. Sein erstes Arbeitsfeld war Landsend in der Nähe von Mthatha. Bruder Viktor war Bauer, jung und begeistert. Aber es war hart, auf dieser Station eine Farm aufzubauen. Er schreibt darüber das einfache aber vielsagende Wort: „Erster Anfang – äußerste Armut“.

Es bedarf keiner großen Phantasie, um zu verstehen, dass ein solcher Anfang im Missionsleben für den Rest des Lebens tiefe Spuren hinterlässt. Bruder Viktor hatte früh gelernt, alles zu geben, und er hat dies sein Leben lang so gehalten.

Es folgten dann zwei Jahre in St. Gabriel bei Cala. Anschließend wurde er nach Reichenau versetzt. Doch diese Tätigkeit wurde durch den Krieg und die Internierung unterbrochen. Von 1943 bis 1965 arbeitete er auf der Farm des Klosters Mariannhill, hauptsächlich in der Mühle. Dann ging er für zwei Jahre nach Melville und arbeitete von 1967 – 1973 im College in Mariannhill, wo er mit dem Garten und der Farm für die vielen, vielen Buben sorgte, die in diesen Jahren das St. Francis College besuchten.

Obwohl er bereits über 70 Jahre alt war, hat er sich noch einmal bereit erklärt, ein Jahr lang auf der Farm des Klosters auszuhelfen, bis er 1974 als Hausverwalter des Klosters der Kapuzinerinnen einen leichteren Posten übernehmen konnte. Doch auch hier gönnte er sich keine Ruhe, sondern hatte immer etwas zu richten.

Der Aufenthalt im Altenheim von Mariannhill war ihm nicht lange vergönnt. Schon nach wenigen Monaten musste er das Krankenhaus aufsuchen. Man stellte fest, dass er Krebs hatte. Gott ließ ihn nicht lange leiden. Bruder Viktor nahm seine Krankheit gelassen hin. Er starb am 23. Juni 1979, im Frieden mit Gott und den Menschen. Er möge für immer in Gottes Frieden ruhen.

Pater Raphael Johannes Böhmer (1897 - 1981) Ein Gentleman vom Kopf bis zur Sohle

Geboren wurde er in Bottrop/Ruhrgebiet am 3. Februar 1897. 1919 trat er bei den Mariannhillern ein; 1923 fuhr er nach Südafrika, wo er zusammen mit anderen jungen Theologen das Studium in Mariathal fortsetzte.

1926 erhielt er die Priesterweihe und wurde zunächst als Kaplan in Mariannhill eingesetzt. Dann wurde er Rektor in Kokstad; Hier blieb er bis 1935, als dieser Teil der Diözese Mariannhill selbständig und von Franziskaner-Missionaren übernommen wurde.