Diözese Bulawayo, Südrhodesien

von Pater Adalbert Balling CMM aus dem Jahre 1963

Einleitung

Es war spät am Abend. Cecil Rhodes, der große Afrikaforscher, Staatsmann und Multimillionär, hatte sich bereits im Hause eines Freundes in der Transkei (Südafrika) zur Ruhe gelegt. Schon war er am Einschlummern, da klopfte jemand energisch an der Haustür. Der schwarze Diener meldete dem nächtlichen Störenfried, sein „Chef“ sei bereits im Bett. Er könne niemand mehr empfangen.

Der Fremde ließ jedoch nicht locker. Er bestand darauf, Cecil Rhodes persönlich zu sehen, und zwar noch in dieser gleichen Nacht. Der schwarze Diener ging erneut ins Schlafzimmer des Millionärs und berichtete ihm über die Hartnäckigkeit des nächtlichen Ruhestörers. Rhodes stellte daraufhin ein paar Fragen nach dem Aussehen des Besuchers. Ja, er trage ein langes Kleid und habe einen roten Bart. Er sehe aus wie ein Gott. – So beschrieb der Schwarze den Fremden. Rhodes wurde neugierig. Das mutige Auftreten des Fremden imponierte ihm. Er ließ ihn rufen. Rhodes staunte, als sich der Fremde als Franz Pfanner, der Missionsabt von Mariannhill, entpuppte. Er hatte schon viel von diesem wagemutigen Mönch gehört, und freute sich ehrlich, ihn kennenzulernen.

Was mag den Missionsabt von Mariannhill zum Eroberer Zentralafrikas, zum reichsten Mann seiner Zeit, geführt haben? Franz Pfanner hatte nur eine Bitte: Rhodes solle ihm eine Missionsfarm im neueroberten Rhodesien verschaffen. Seine Bitte wurde erfüllt. Rhodes versprach dem Abt von Mariannhill eine Farm im Manicaland, dem nordöstlichsten Teil des heutigen Rhodesien. Es war der Auftakt für den Ausbau eines großen Missionsfeldes der Mariannhiller in Rhodesien. Die Farm, die Abt Franz von Rhodes erhielt, trägt heute den stolzen Namen einer der ansehnlichsten Missionsstationen dieses Landes: Triashill.

Erster Versuch unter Monomotapa

Gewiss, die Mariannhiller Patres und Brüder waren nicht die ersten Missionare, die Rhodesien betraten. Einige Jahrhunderte vor ihnen hatte es bereits Goncalo da Silveira, der kühne Portugiese, gewagt, bis an den Königshof des sagenhaften Goldkönigs von Monomotapa vorzustoßen. Der schwarze König, der vom Sambesi bis zum Limpopo herrschte, ließ sich zwar taufen, ließ aber später auf das Drängen hinterlistiger arabischer Händler hin den mutigen Jesuitenmissionar grausam ermorden. Es war am 16. März 1561, also vor 400 Jahren. Zwischen Pater Goncalo und den ersten Mariannhiller Missionaren in Rhodesien liegen 335 Jahre ohne jeden bemerkenswerten Missionsversuch. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts drangen erneut Jesuitenmissionare bis nach Gu-Bulawayo (Alt-Bulawayo), dem Königskraal Lobengulas, vor. Während die Jesuiten von Bulawayo aus ihre Fühler ausstreckten, um Zentralafrika nördlich des Limpopo zu missionieren, drangen die ersten Mariannhiller ins nordöstliche Mashonaland vor und gründeten dort auf der von Cecil Rhodes versprochenen Farm die Station Triashill.

Der Pionier Manicalands

Eng verwoben mit der Geschichte von Triashill ist der Name eines Missionsbruders, der eines heiligmäßigen Todes starb: Bruder Ägidius Pfister CMM. Man darf wohl ohne Übertreibung sagen, dass er der populärste Missionar Manicalands war. Als er starb, weinten Tausende von Schwarzen, Heiden wie Christen, um den frühen Heimgang ihres väterlichen Freundes. Bruder Ägidius war in der Tat die Seele der Manicaland-Mission. In seinen Tagebüchern (15 sind uns erhalten) stoßen wir auf trockene und nüchterne Notizen, die jedoch Bände sprechen. Da heißt es z. B. an einem Tag „1530 Kilometer in 10 Wochen zurückgelegt“, oder „3220 Kilometer in sechs Monaten“. – Klar, alles zu Fuß. Ein englischer Schulinspektor, der Bruder Ägidius gut kannte, nannte ihn gelegentlich den „edelsten Menschen, den ich je traf“. Seine Pflichten erfüllte er mit Frohsinn; stets war er zum Helfen bereit. Drei Jahre vor seinem plötzlichen Tode (Bruder Ägidius starb 1932 an Gehirnmalaria) finden wir folgende Notiz in seinem Tagebuch: „Gott sei gepriesen, dass ich von katholischen Eltern geboren wurde (26. September 1876 in Rottweil, Württemberg) und noch am selben Tag getauft wurde. Gott sei gepriesen, dass meine Mutter mich schon als Kind auf den Dreifaltigkeitsberg (Triashill wurde danach benannt!) bei Spaichingen getragen hat. Gott sei gepriesen, dass ich am Jahrestag meiner ersten hl. Kommunion afrikanischen Boden betreten durfte. Gott sei gepriesen, dass ich nach Triashill geschickt wurde…“

Bruder Ägidius war nicht der einzige Rhodesienmissionar der Frühzeit. Mit ihm arbeiteten eine Reihe von Patres und Brüder, von denen heute noch einige am Leben sind (z. B. Pater Peter Ebner, Pater Konrad Atzwanger, Pater Josef Kammerlechner, Bruder Mauritius Bürgler etc. …). Aber wohl kein anderer war so beliebt bei den Schwarzen wie er. Auf seinen Reisen kreuz und quer durch den afrikanischen Busch lebte er wie ein Eingeborener. Er aß von ihrem Essen, schlief in ihren Kralen, unterhielt sich fließend in ihrer Sprache, lehrte sie, schlichtete ihre Händel, kurzum, war der Vater und Freund aller. Kein Wunder, dass seine Obern ihn immer wieder auf Erkundigungstouren schickten. Er machte neue Schulplätze und neues Gelände für Stationen ausfindig, er begann selber einheimische Lehrer heranzubilden (Bruder Ägidius war Volksschullehrer, bevor er bei den Trappisten in Mariannhill eintrat!) und verhandelte mit den Häuptlingen und Kralältesten, mit einem Wort, Bruder Ägidius war einer der einflussreichsten Missionspioniere seiner Zeit.

Strapazen und Katastrophen der Frühzeit

Freilich gab es auch damals Hindernisse und Schwierigkeiten bei der Missionsarbeit. Schon wenige Monate nach der Ankunft in Triashill (1896) brach die Shona-Rebellion aus, und die Missionare mussten damals fluchtartig das Land verlassen. 1902 wurde ein zweiter Versuch gewagt, und zwar an einer 125 km entfernten Stelle. Er führte zur Gründung von Monte Cassino am Machekefluss. Pater Hyazinth, Pater Amadeus und Bruder Leopold waren unter den ersten Missionaren, die nach Mashonaland zurückkehrten. Die Gründungsjahre von Monte Cassino waren wirkliche Unglücksjahre: Feuer brach aus und zerstörte die Strohhütten der Missionare; eine langdauernde Trockenheit vernichtete die Farmprodukte; das Vieh erlag dem Rotwasserfieber und der Maul- und Klauenseuche; und um die Reihe der Katastrophen zu schließen: Pater Amadeus starb an Malaria, einige Monate später folgte Pater Hyazinth. Aber die tapfere Gruppe der Mashonamissionare gab den Kampf nicht auf. Neue Kräfte folgten aus Mariannhill. Bald durften Pater Robert und Pater Bonaventura die ersten Früchte ernten. Die Christengemeinde von Monte Cassino wuchs zusehends. 1923, also 20 Jahre nach dem Start, lag um Monte Cassino bereits ein Kranz von 12 Außenstationen, die nahezu alle eine Missionsschule und ein Kirchlein hatten. Alle Außenschulen zusammen wurden damals schon von 1000 Kindern besucht.

Als „Kriegsverbrecher“ interniert

Ähnlich aufblühend war die Entwicklung in Triashill, das 1908 von Monte Cassino aus wieder besetzt wurde. Innerhalb von vier Jahren hatte die Station ein gutes Dutzend Außenschulen und Buschkapellen. Pater Robert und Pater Mayr, die Triashill zusammen mit Bruder Ägidius rasch zu einer ansehnlichen Zentralstation ausbauten, wurden später von Pater Adalbero Fleischer (dem späteren Generalsuperior und ersten Bischof von Mariannhill) und Pater Ignatius Arnoz (dem späteren Bischof von Bulawayo) unterstützt. Triashill wurde binnen kurzem die blühendste Missionsstation Zentralafrikas. Zwischen 1908 und 1912 wurden nicht weniger als 1000 Schwarze getauft. Manicaland war tatsächlich eines der verheißungsvollsten Missionsprojekte Afrikas seiner Zeit. Doch dann kam der erste Weltkrieg als ein Dämpfer für den Optimismus der Missionare. 1917 wurden sämtliche Patres, Brüder und Schwestern (Schwestern vom Kostbaren Blut) interniert. Während die Schwestern in Salisbury, der Hauptstadt Südrhodesiens, bleiben durften, mussten die Patres und Brüder nach Mariannhill zurückkehren. Die Missionsarbeit musste abermals niedergelegt werden. Es war dies ein härterer Schlag für die tapfere Schar der Missionspioniere als das niedergebrannte Haus oder die Seuchen der Vorjahre. Man behandelte sie nämlich diesmal als „Kriegsverbrecher“. Aber auch das entmutigte die Rhodesienmissionare nicht. Wenige Jahre später kehrten sie nach Mashonaland zurück und nahmen ihre Arbeit mit gewohntem Eifer wieder auf. Kein Wunder, 1923 zählte Triashill bereits 3000 Christen, etwa 500 katholische Familien und an die 24 Außenstationen.

Auszug aus dem verheißungsvollen Land

Sieben Jahre später mussten die Mariannhiller Missionare abermals Mashonaland verlassen und diesmal für immer. Die Jesuiten, die seit 1879 die sogenannte Sambesimission leiteten, zogen sich aus dem südlichen Teil dieses riesigen Missionsfeldes zurück, schlugen ihr neues Hauptquartier in Salisbury auf und riefen auf Roms Bitte hin die Mariannhiller nach Matabeleland mit Bulawayo als Zentrale. Dieser Wechsel war für die Missionare von Triashill und Monte Cassino sowie deren Außenstationen eine bittere Pille. Es war wie der Auszug aus dem Gelobten Land in die Steinwüste der Fremde. Zehntausende von Schwarzen weinten, als ihnen Bruder Ägidius und die übrigen Missionare ihre Abreise verkündeten.

So schwer den Patres und Brüdern der Wechsel des Missionsfeldes auch gewesen sein mag, in Matabeleland angekommen gingen sie sofort wieder ans Werk. Bruder Ägidius lebte nur noch knapp drei Jahre. Auf einer Missionstour nach dem malariaverseuchten Wankie holte er sich das Fieber und erlag bald darauf dieser heimtückischen Krankheit. Auf dem Stadtfriedhof von Bulawayo fand er seine letzte Ruhestätte. Nur schade, dass Bruder Ägidius nicht mehr die rasche Entwicklung der Diözese Bulawayo miterleben durfte. 1930, als die Mariannhiller die Matabeleland-Mission übernahmen, bestanden nur zwei Missionsstationen (Empandeni und Embakwe) und je eine Europäer- und eine Eingeborenenpfarrei in Bulawayo. Die Einwohnerzahl von Schwarz-Bulawayo lag bei 10 000, die der weißen Katholiken bei 800. 1961 waren es dagegen 150 000 Schwarze und 6-7000 weiße Katholiken. Die Zahl der Europäer in Bulawayo liegt momentan bei 50 000. Aus dem Pionierstädtchen von 1895 wurde eine Großstadt amerikanischen Stils. Fabrikschlote und Wolkenkratzer, Großkaufhäuser und Warenhallen prägen das Bild dieser modernen Großstadt Afrikas. Bulawayo wurde zum Zentrum der südrhodesianischen Industrie.

Mission zwischen Kral und Wolkenkratzer

Zu Tausenden strömten die Schwarzen herbei. Sie verließen ihre Krale im rhodesianischen Busch und suchten Arbeit in den Industrien der Stadt. In wenigen Jahren wurde eine Großstadt buchstäblich aus dem Boden gestampft. Wo vor 30 Jahren noch holperige Buschwege und schmutzige Straßen waren, sind heute moderne Broadways mit einem schnittigen Verkehrsnetz. Bauplatzprobleme lösen sich in Zentralafrika von selber. Man baut eben in die Wildnis hinaus. „Der größte Reichtum des Landes“, so heißt ein gern zitiertes Scherzwort unter den Rhodesianern, „ist seine Leere“. Das Stadtzentrum von Bulawayo gleicht einem gigantischen Schachbrett mit numerierten Straßen und Avenues. Sie wurden von Cecil Rhodes so breit angelegt, dass ein sechzehnspänniges Ochsenfuhrwerk in einer einzigen Schleife darin wenden konnte. Heute parken Autos und Busse in Dreierreihen auf diesen Hauptstraßen der Stadt, ohne die doppellinige Fahrbahn zu behindern. Wer es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann es kaum glauben: Bulawayo liegt mitten im afrikanischen Busch. Es ist ein Wunder der modernen Industrie, eine Märchenstadt für viele Schwarze. Geschäftstüchtiges Leben pulsiert in der Innenstadt. Wolkenkratzer und Kaufhäuser bilden ihre Silhouette. Und doch stoßen hier die Gegensätze krass aufeinander. Neben elegant gekleideten Europäern sieht man in Decken gehüllte Eingeborene, neben weißen Bankiers und Regierungsbeamten die große Masse schwarzer Hausboys und Industriearbeiter, neben grell geschminkten Damen mit zierlichen Kinderwagen begegnen uns mitten im Herzen der Stadt einfache schlichte Negermütter, die ihre Kinder rittlings auf dem Rücken tragen. Und wenige Meter hinter der Stadtgrenze wuchert bereits endloser Busch. Ein seltsames Land, dieses Südrhodesien! In den Großstädten herrscht Überzivilisation und Luxus, und dicht daneben lungern Hunderttausende von schwarzen Industriearbeitern in ihren schmutzigen Slums. Damit sind wir bei einem der schwierigsten Probleme des modernen Afrika angelangt: bei den von Stammestum und Heimatboden entwurzelten Stadtnegern und Industriearbeitern. Wohnten sie bis vor kurzem weithin übers Land verstreut, so hausen sie heute bisweilen in recht schmutzigen und unhygienischen Vorstadtvierteln. Johannesburg ist ob seiner Eingeborenenviertel berüchtigt, aber die meisten afrikanischen Städte haben bisher trotz guten Willens keine Patentlösung gefunden. Wenn in Bulawayo neuerdings saubere mit elektrischem Licht und fließendem Wasser versehene Siedlungen entstehen, dann muss das zum Lobe der Stadtverwaltung gesagt werden. Aber auch in Bulawayo ist das Sozialproblem zu gigantisch, als dass es in wenigen Jahren bewältigt werden könnte.

Der Missionar als Arbeiterseelsorger

Das größte Kopfzerbrechen macht diese Zusammenballung der Eingeborenen in den Industriezentren Afrikas dem christlichen Missionar. Er wird vor große Aufgaben gestellt. Die Moral der Eingeborenen ist in den Massenunterkünften der Bergwerke und Großindustriezentren nicht allzu hoch. Hier liegen die Brutstätten der Rebellionen und Laster. Fern von den einheimischen Kraldörfern, fern von Familie und Sippe, führen die Schwarzen nicht selten ein liederliches Leben. Daneben sind kommunistische Agenten am Werk, die Eingeborenen aufzuhetzen. Die großen Rassenaufstände in Afrika haben in den Slums der Städte ihren Ausgang genommen. Für den Missionar heißt es nun, neue Seelsorgsmethoden zu entwickeln, um diesen entwurzelten Schwarzen wieder Halt und Führung zu bieten. Man braucht erfahrene Soziologen und Kenner der Arbeiterbewegung, man benötigt Missionsexperten und größere finanzielle Unterstützung. Die Afrikamission steht damit ganz neuen Problemen gegenüber. Sie hat es nun doppelt schwer. Die Buschmission muss weitergehen, aber gleichzeitig muss eine den afrikanischen Verhältnissen angepasste Arbeitermission beginnen. Der Eingeborene muss in seiner Mentalität verstanden werden und aus ihr heraus missionarisch betreut werden.

Das ist eine grobe Skizze dessen, was den Mariannhiller Missionaren im modernen Bulawayo entgegentritt. Wer hätte sich diesen raschen Wechsel vor 80 Jahren träumen lassen? Vor 80 Jahren, als Lobengula noch mit eisernem Zepter seine Matabelekrieger regierte; vor 80 Jahren, als die ersten Jesuitenmissionare Gu-Bulawayo betraten?

Beim König der Amandebele

Die Niederlassung der ersten Missionare in Gu-Bulawayo wurde inzwischen unter Denkmalschutz gestellt. Und sie ist wahrlich der Erinnerung wert; denn diese Missionare haben wirklich alles gewagt. Lobengula war damals noch auf dem Gipfel seiner Macht. Von Missionen wollte er nichts wissen. Immer und immer wieder baten ihn die Missionare, eine Katechumenenschule eröffnen zu dürfen. Aber der schwarze König war grundsätzlich gegen die Erziehung seines Volkes. Seine Leute waren Soldaten und das sollten sie bleiben. Seine stereotype Frage an die Missionare war: „Ist da irgend etwas Gutes in eurer Religion, was für mich und meine Leute nützlich ist?“ – Die Missionare waren am Königshof allgemein gern gesehen, nicht aber ihre Bekehrungsversuche. Kein Schwarzer wagte es, sich während Lobengulas Zeiten taufen zu lassen. Das hätte ihm wohl das Leben gekostet. Die Missionare selber sahen sich fast unüberwindlichen Schwierigkeiten gegenüber. Wenn Lobengula nicht wollte, dann war eben alles Versuchen umsonst. Seine Autorität galt den Amandebele alles. Aber die tapferen Missionare ließen nicht so schnell locker. Woche für Woche besuchten sie den Matabelekönig. Und als eines Morgens P. Croonenberghs den König antraf, wie er tanzende Kinder beobachtete, hörte er den Negerfürsten die Worte murmeln: „Hier sind die Hoffnungen meiner Nation.“ „Eure Majestät“, sagte der Missionar, „ich möchte mit Ihnen gerne über das gleiche Thema sprechen. Viele dieser Kinder sterben jung, weil sie niemand haben, der sich ihrer annimmt. Gerne bieten wir uns an, ein Krankenhaus für Kinder, aber auch für die Alten und Kranken zu bauen.“ – Lobengula lauschte den Worten des Missionars, schien aber nicht besonders beeindruckt zu sein. Einige Tage später machte Lobengula seinen ersten Gegenbesuch im Haus der Missionare. Im Fotoatelier P. Croonenberghs´ fiel sein Auge auf eine Fotovergrößerung von Alt-Bulawayo. Voller Staunen rief der Königs aus: „Mfundisi, Du bist wahrhaftig ein Zauberer!“ – Kurz darauf führten ihn die Patres in die kleine Hauskapelle. Lobengula musterte die einzelnen Bilder der Kreuzwegstationen mit Eifer und Aufmerksamkeit. Vor der 12. Station stand er lange Zeit, die Nägel des Gekreuzigten zählend und seine Wundmale berührend. Dann, urplötzlich wandte er sich P. Cronnenbergh zu und sagte: „Sag mal, waren es Weiße, die sich so barbarisch benommen haben? Meine Leute hätten das bestimmt nicht getan!“

Das große Versprechen

Lobengula war stets freundlich zu den ersten Missionaren, aber für viele Jahre schien jeder Missionserfolg aussichtslos zu sein. Erst 1884, fünf Jahre nach dem Start der Sambesimission in Alt-Bulawayo, durfte Pater Prestige in sein Tagebuch schreiben: „Während eines kurzen Besuches im Königskral entdeckte Lobengula in meiner Rocktasche einen Katechismus. Daraufhin sagte er, mit seinen klobigen Fingern zum Buch hinweisend: „Bitte, lehre meine Leute nicht dieses Zeug da! Lehre sie arbeiten!“ – „Gerade das ist es, was wir vorhaben“, antwortete der Pater schlagfertig. „Das ist der Grund unseres Hierseins.“ Wenige Monate später, am 10. Dezember 1884, erinnerte der Missionar den Negerkönig an diese Unterhaltung und brachte erneut den Wunsch der Missionare, die Amandebele zu unterrichten, zum Ausdruck. Darauf sagte der Negerfürst die verheißungsvollen Worte: „Kulungile, hambanini Empandeni!“ – „Gut, geht nach Empandeni! Versucht dort euer Glück. Der Kral von Empandeni ist der verkommenste im ganzen Land.“

Das war die Geburtsstunde der Empandeni-Mission und gleichzeitig der Beginn aktiver Missionsarbeit im Matabeleland. Lobengula hatte den Missionaren volle Freiheit gegeben, seine Leute zu unterrichten, und schenkte ihnen obendrein 20 000 ha Busch-Land.

Aus Empandenis Missionschronik

Die Gründungsjahre von Empandeni waren nicht ohne Schwierigkeiten. Die Missionsarbeit konnte erst 1887 beginnen und musste 1889 bereits wieder abgebrochen werden, da der damalige Jesuitenobere der Sambesimission dem Empandeniprojekt nicht gewogen war. Erst 1895 wurde die Empandeni-Farm neu besetzt. Die massiv gebaute Steinkirche von Empandeni wurde 1902/03 errichtet. Sie, ein Teil des Schwesternkonvents und das alte Priesterhaus (heute Lehrerwohnungen und Rumpelkammer) sind die einzigen Bauten aus der Jesuitenzeit, die heute noch stehen. Schon in der Frühzeit von Empandeni verursachte die Wasserversorgung den Missionaren viel Kopfzerbrechen. Um die Jahrhundertwende brachen Hungerperioden und Seuchen aus, weil der nötige Regen ausblieb. Aber erst, seitdem Empandeni sich in den letzten 30 Jahren zu einem der großen Schulzentren Matabelelands entwickelt hat, wurde diese Frage nach der Wasserversorgung zur Existenzfrage. Daher begann Pater Josef Ebert, langjähriger Rektor der Station, ein großangelegtes Dammbauprogramm. Die Geschäftsstelle von „Misereor“ (Fastenaktion der deutschen Katholiken „Gegen Hunger und Krankheit in der Welt“) sagte Hilfe zu, und so konnten in kürzester Zeit sechs neue Dämme gebaut werden. Weitere 14 Dämme sind geplant. Nach der Fertigstellung dürfte das Missionsreservat von Empandeni (60 000 Morgen Land mit rund 5 000 Bewohnern) sowie die Schulen der Zentralstation gegen künftige Dürrekatastrophen gefeit sein.

Die Station unterhält zur Zeit zwei Lehrerseminare, eine Mittelschule, eine Haushaltungsschule und acht Volksschulen. Die einzelnen Schulen werden von den Mariannhiller Patres und den Schwestern vom Kostbaren Blut geleitet. Insgesamt bietet Empandeni 700 schwarzen Studenten Unterkunft in seinen verschiedenen Internatsschulen. Neben diesen mehr erzieherischen Einrichtungen von Empandeni betreut die Mission die schwarzen Christen im Umkreis von 15-30 km. Zwei der früheren Außenstationen von Empandeni sind inzwischen zu Hauptstationen ausgebaut worden, nämlich Embakwe und Brunapeg. Rasch ein paar Worte über diese beiden Stationen. Beginnen wir mit Embakwe.

Von einem Zauberer gegründet

Die Embakwe-Mission liegt noch auf der gleichen, von König Lobengula geschenkten Farm, nur 12 km von Empandeni entfernt. Das Hauptverdienst während der Gründungsjahre von Embakwe hat bezeichnenderweise ein Schwarzer, U-Njemhlope mit Namen. Einst ein praktizierender Zauberer, und später von Pater Hartmann SJ getauft, scheute er sich nicht, mit 27 Jahren die Schulbank zu drücken, lesen und schreiben zu lernen und zusammen mit seiner achtjährigen Tochter den Katechismusunterricht zu besuchen. Die Leute spotteten, die Kinder verlachten ihn, aber U-Njemhlope (wörtlich: „Weißer Hund“ = Freund der weißen Missionare) kümmerte sich nicht darum. 1902, als man am Embakwefluss eine neue Außenstation plante, war es U-Njemhlope, der als erster Lehrer dorthin übersiedelte. Er arbeitete so gut, dass man schon ein Jahr später daran dachte, die Kralschule zu einer Hauptstation auszubauen. 1904 kamen die ersten Notre-Dame-Schwestern von Empandeni nach Embakwe, und Pater Bick, ein Elsässer von Geburt, machte den ersten residierenden Missionar. Man baute bald eine Schulkapelle, einige Jahre später (1908) eine Kirche und fing dann mit einem Internat für Mischlingsmädchen an. Damals war es das erste und einzige seiner Art in Südrhodesien. Als dann die Mariannhiller Patres Embakwe übernahmen, begann man sofort mit dem Bau einer Schule für Buben. Seitdem erhielt die Missionsstation ein neues Gesicht. Kein Jahr verging, ohne dass ein Neubau begonnen wurde. Als Pater Elmar Schmid CMM 1960 zum Provinzial ernannt wurde und ein Jahr später, im August 1961, zur Eröffnung einer neuen Stadtpfarrei (mit Provinzialshaus) nach Bulawayo übersiedelte, glich Embakwe eher einem Buschstädtchen als einer am Rande der Kalahari liegenden Buschstation. Die äußerlich schmucke und praktisch angelegte Missionsstation beherbergt heute nahezu 500 farbige Kinder in den Internatsschulen (vom Kindergarten bis zur Hochschule). Ferner werden an die 400 schwarze Kinder in der Tagesschule unterrichtet und etwa 1000 in den fünf Außenschulen von Embakwe. Elf Notre-Dame-Schwestern stehen den fünf Mariannhiller Patres und Brüdern zur Seite.

Um künftigen Trockenperioden vorzubeugen, hat Embakwe mehrere Dämme errichtet. Der große Damm am Tshankitsha-Fluss speichert nicht weniger als 20 Millionen Hektoliter Wasser.

Ferner wurde mit dem Bau einer weitverzweigten Bewässerungsanlage begonnen. 70 Morgen Land sollen künftig durch Kanalleitungen auch während der Trockenheit Wasser vom Stausee erhalten. Wenn das ganze Projekt einmal abgeschlossen ist, hofft man die Internatsschulen mit genügend Gemüse und Obst versorgen zu können. Damit ist aber Embakwe noch lange nicht am Ende seiner Pläne. Für die kommenden 10 Jahre sind folgende Neubauten geplant: Eine größere Kirche (die alte wurde wegen Baufälligkeit 1959 abgerissen), ein neuer Schulblock für die Hochschule, eine Werkhalle für die Schmiede, Schreinerei, Zimmerei etc., Lehrerwohnungen, Farmgebäude, ein Schwimmbad und dergleichen mehr.

Am Rande der Kalahari

Ähnlich wie Embakwe ist auch Brunapeg, die zweite Tochterstation Empandenis, am Rande der Kalahari gelegen. 190 km von Bulawayo entfernt, ist Brunapeg auf der ehemaligen Farm eines Pferdezüchters gelegen, der seinen beiden Kindern Bruno und Pegy zuliebe das Grundstück „Brunapeg“ nannte. Pater Josef Ebert hat bei der Gründung dieser Station das Hauptverdienst. Seit 1953 hat Brunapeg einen residierenden Priester und zwei Schwestern. Zuvor war es eine der üblichen Außenschulen von Empandeni. 1960/61 wurde schließlich unter der Leitung von Bruder Erasmus Schelle ein recht schmuckes und modernes Krankenhaus gebaut, an dem seit Ostern 1961 Frau Dr. Eder als Missionsärztin praktiziert. In kürzester Zeit hat sich die Ärztin das Vertrauen der Eingeborenen erworben und genießt heute als die „Weiße Zauberin“ großes Ansehen. Sieben Außenschulen werden von Brunapeg mitversorgt. Das Mphoengs-Eingeborenenreservat liegt ganz in der Nähe, und auch die Umgebung von Brunapeg ist dicht bevölkert. Leider sind die Bewohner, wie überall im Matabeleland, keine allzu eifrigen Kirchgänger. Vom Christentum wollen sie nicht allzuviel wissen. Das liegt vielleicht zum Teil an der völkischen Vermischung dieser Leute. Es sind vor allem Mayalaundas, Amandebele, Betchuana und Makalanga-Leute. Die Missionsseelsorge unter ihnen ist schwierig, wie Pater Rudolf Anders CMM, seit 1953 Rektor von Brunapeg, nur zu gut weiß.

Wassersorgen in Semokwe

Eine Fahrt querfeldein durch den rhodesianischen Busch von Brunapeg nach Gwanda, einem kleinen Buschstädtchen mit einer katholischen Station, führt uns auf holperigen Buschwegen nach Semokwe (St. Josefs Mission). Auch hier sind die einzelnen Außenschulen sowie das Missionskrankenhaus die Hauptanziehungspunkte für die Schwarzen. Wasser war und ist schon seit eh und je ein Problem gewesen in Semokwe. Der Einfluss der Kalahariwüste ist merklich spürbar. Diese Station war 1930, als die Mariannhiller Missionare die Matabeleland-Mission übernahmen, gerade als Außenstation errichtet worden. Der Jesuitenpater wohnte allerdings nur während der Trockenzeit dort. Erst Pater Peter Ebner CMM war es, der sich dort als erster residierender Missionar niederließ, und zwar, wie er so gern erzählt, mit einem „Sixpence“ in der Tasche, einem Beutel Brot und zwei Schläuchen Wasser auf dem Fahrrad.

Semokwe (im Semokwe-Reservat am Semokwefluss gelegen) wurde 1928 von Pater Pfaschler SJ begonnen. Seit 1930 haben auch hier in Semokwe die Schwestern vom Kostbaren Blut viel dazu beigetragen, die Station auszubauen. Schwester Patricia, die 20 Jahre in der St. Josefs Mission verbrachte, muss hier besonders genannt werden. Als Pater Peter die strapaziösen Buschtouren (er war bereits im Mashonaland tätig) zu schwierig wurden, sandte Bischof Arnoz Pater Tarzisius nach Semokwe, wo er bis 1957 sehr segensreich wirkte. Ein tragischer Unfall beim Brunnenbohren kostete ihm das Leben. Seitdem ist Pater Berthold Kemmer darum bemüht, die Station weiterauszubauen.

In der Nähe von Goldbergwerken

Unser nächster Besuch gilt Gwanda, dem Landstädtchen im Südosten Rhodesiens. Ergiebige Goldbergwerke liegen in seiner Umgebung. Das war aber nicht der Grund, warum Pater Josef Kammerlechner 1938 von Bulawayo aus diese Gegend durchstreifte. Er wollte Missionsstationen gründen. Ihm ging es nicht um Gold, sondern um Seelen. Auf dem Grundstück eines kleinen Goldbergwerkes las er schließlich im Frühjahr 1938 die erste heilige Messe. Seit dieser Zeit wurden regelmäßig Besuche angesagt, um vor allem den katholischen Bergwerksarbeitern eine Gelegenheit zu geben, ihren Glauben zu praktizieren. 1941wurde die erste katholische Schule im Gwanda-Distrikt eröffnet. 1949 beschloss Bischof Arnoz, in Gwanda ein Missionshaus zu bauen und fürderhin einen Missionar dort wohnen zu lassen. Der Bischof starb, bevor seine Pläne vollendet wurden. Sie wurden von seinem Nachfolger wiederaufgenommen. Und heute hat Gwanda ein herrliches Missionskirchlein, das Pater Guntram Reicherzer 1958 erbaut hat. Als Pater Edmar Sommerreißer die Gwanda-Mission begann waren es nur wenige Außenschulen. Heute sind es an die 15, von denen zwei, Gonomara und Filabusi in allernächster Zukunft zu Hauptstationen ausgebaut werden sollen.

Vom äußersten Süden der Diözese machen wir nun einen kühnen Sprung in den Norden der Diözese. Beginnen wir mit Fatima, der ältesten der drei Nordstationen.

Der Missionar – Ein Abenteurer Gottes

Wohl keine andere Station wurde unter soviel Abenteuern und strapazenreichen Erlebnissen geboren wie Fatima. Pater Odilo Weeger, der am 4. Dezember 1944 auszog, nicht um das Gruseln zu lernen, sondern um eine neue Buschstation zu gründen, könnte ganze Romane darüber schreiben. Mit einem alten, wackeligen Ford-Lieferwagen machte er sich auf den Weg, um im bisher unerschlossenen Shangani-Distrikt eine neue katholische Missionsstation zu gründen. Sein gesamtes Missionsgebiet umfasste nicht weniger als 10 000 Quadratkilometer. „Mit Ausnahme von gelegentlichen Fahrten nach Bulawayo, um Baumaterialien zu holen“, so schrieb Pater Odilo in einem Erlebnisbericht über die Gründungsjahre von Fatima, „verbrachte ich die folgenden drei Jahre (1944–47) in der Wildnis, wie ein Vagabund oder Zigeuner. Während dieser drei Jahre war mein Schlafzimmer der Wald oder der Busch, oder in regnerischen Nächten mein alter Ford, in dem ich nie die Beine richtig ausstrecken konnte. Meine Kirche war Gottes freie Natur. Mein Altar, auf dem ich täglich das h. Messopfer feierte, waren vier in den Boden gerammte Stöcke mit einem Brett darüber. Die erste Nacht verbrachte ich auf einem Feldbett unter einem großen Baum, während heulende Hyänen mich in den Schlummer ‚wiegten’…“

Diese Zeilen mögen recht abenteuerlich klingen. Das ist recht so; denn ein Missionar, der eine neue Station gründen will, ist im vollen Sinne des Wortes ein Abenteurer Gottes. Pater Odilos Abenteuer hörte auf, je mehr Fatima, seine Neugründung, das Gesicht einer echten Station annahm. Zunächst baute man verschiedene Kralhütten für das Personal, Kralschulen für die Schulkinder und eine Kralkirche. Später, als Dr. Davis-Ziegler als erste Missionsärztin nach dem 2. Weltkrieg aus dem Missionsärztlichen Institut in Würzburg in Fatima eintraf, musste man an einen soliden Bau für das Missionskrankenhaus denken.

Inzwischen wurde das Hospital erweitert, und heute zählt es zu den schönsten und größten Missionshospitälern der Diözese Bulawayo. Während Dr. Davis-Ziegler schon nach einigen Jahren nach St. Luke’s, einer weiteren Neugründung, sozusagen Tochterstation Fatimas, übersiedelte und Dr. Decker das Fatimakrankenhaus übernahm, blieb Pater Odilo vorerst noch einige Jahre auf seiner Lieblingsgründung. Aber später, als Pater Andreas Bausenwein zum Generalsekretär und Generalrat der Mariannhiller Missionskongregation gewählt wurde, musste schließlich Pater Odilo nolens volens den Busch mit der Großstadt vertauschen, um nun Stadtpfarrer von Bulawayo zu „spielen“. Pater Heribald Senger und nach ihm Pater Waldemar Regele übernahmen die Fatimamission, wo heute eine Zentral-Volksschule, eine Lehrerbildungsanstalt, eine Krankenschwesternschule und ein modernes Hospital besteht. Dr. Rotschuh hat inzwischen Dr. Decker im Krankenhaus abgelöst, und drei junge Schwestern aus dem Missionsärztlichen Institut in Würzburg stehen ihr zur Seite. Daneben wirken deutsche Dominikanerinnen an der Schule und in der Küche. Frl. Rosl Decker, die als Laienmissionarin seit vielen Jahren in Fatimas Schulen unterrichtet, ist für Pater Waldemar und seine schriftlichen Schul- und Büroarbeiten eine große Hilfe. Pater Willibrod Schwachöfer ist seit einigen Jahren der „Leidensgenosse“ Pater Waldemars in Fatima.

Von Fatimas Tochterstationen

Was in Fatima noch auf dem Bauprogramm steht, eine neue Kirche, ist in St. Luke’s bereits Wirklichkeit geworden. Pater Edmar Sommerreißer hat während seines Ferienaufenthaltes in Deutschland soviel Missionsgelder gesammelt, dass er kurz nach seiner Rückkehr mit dem Bau eines modernen Missionskirchleins beginnen konnte. Die Kirche wurde inzwischen eingeweiht. Und schon arbeitet man an den anderen Neubauten: Erweiterungsflügel des Krankenhauses und einer neuen Haushaltungsschule. Dr. Davis-Ziegler leitet das Krankenhaus zusammen mit ihrer Schwester Anne und einer englischen Krankenpflegerin. Während Pater Edmar die vielen Außenstationen von St. Luke’s betreut, lebt Pater Ebner still und zurückgezogen auf der Station, wo er Katechismusunterricht erteilt und Krankenseelsorge betreibt. Fatima und St. Luke’s liegen an der berühmten „Falls-Straße“ von Bulawayo nach Livingstone (sie wird übrigens bald durch eine neue ersetzt, und zwar 2–3 km außerhalb der beiden Stationen verlaufend). St. Paul, die zweite Tochterstation Fatimas, ist dagegen schon mehr im Zentrum der Shangani-Reserve. 1958/59 gegründet, zählt St. Paul zu den jüngsten Missionsstationen von Matabeleland. Das größte und wohl wichtigste Gebäude ist momentan das Krankenhaus. Seit Dr. Decker nach dort wechselte, hat die junge Station rasch an Ausdehnung gewonnen. Unweit dieser Station liegt übrigens das Denkmal Alan Wilsons, des tapferen Generals, der 1893 im Kampf gegen Lobengula zusammen mit seinen Leuten hier den Heldentod starb.

Die Kralkirche am Gwaaifluss

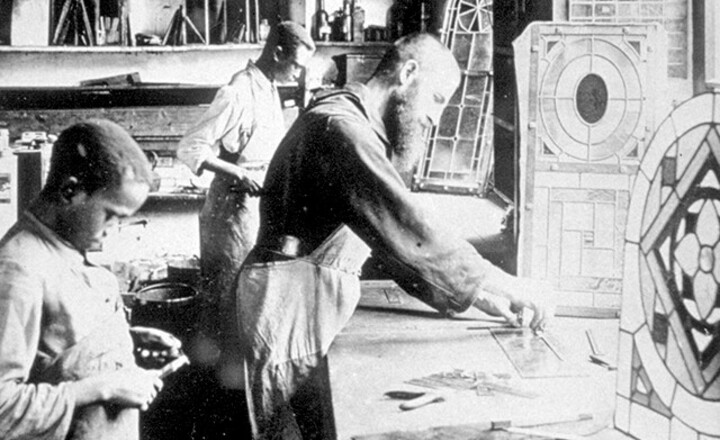

Regina Mundi (gegr. 1942), am Gwaaifluss gelegen, gilt unser nächster Besuch. Um jedoch alle eventuellen Verwechslungen auszuschließen, sei vorweg gesagt, dass dieser Gwaaifluss mit dem weltbekannten Film „Die Brücke am Kwai“ des Alec Guiness nichts zu tun hat. Der rhodesianische Gwaai hat zwar auch einige Eisenbahnbrücken, ist aber im übrigen ein recht harmloser „Bursche“, vorausgesetzt, dass er kein Hochwasser führt. In der Trockenzeit ist er nahezu ganz ausgetrocknet. Ganz so trocken und harmlos wie der Gwaai ist allerdings nicht die Station. Pater Konrad Atzwanger, langjähriger Rektor von Regina Mundi, hat mit seiner massiven Kralkirche unter Schwarzen wie Weißen großes Aufsehen erregt. Während Bruder Konrad Russer als Leiter der Schreinerschule jungen Eingeborenen das Schreinerhandwerk beibringt, ist Bruder Markus Frei ein nimmermüder Arbeiter auf der Missionsfarm. Seit einigen Jahren beherbergt Regina Mundi das Noviziat der schwarzen Schwestern. Sie sind den Schwestern vom Kostbaren Blut unterstellt, haben aber ihre eigenen Satzungen. Drei Missionsstationen werden bereits ausschließlich von schwarzen Schwestern betreut. Eine davon ist die Magama-Mission, eine Quasi-Tochterstation von Regina Mundi. Magama ist eine junge Station, erst seit 1957 selbständig. Aber trotzdem stehen bereits ein paar imposante Bauten. Pater Konrad Simeth, der Stationsobere, trägt sich zwar auch mit dem Gedanken, eine größere Kirche zu bauen, aber auch er dürfte weiterhin auf Hilfe von Übersee angewiesen sein. Zur Zeit ist Pater Alois sein Buschkaplan.

Seelsorger in der Stadt

Soviel zu unseren Buschstationen außerhalb Bulawayos. Und nun noch einen skizzenhaften Hinweis über die Bischofstadt selber. Beginnen wir mit St. Patrick, der ältesten Eingeborenenpfarrei, und ziehen wir den Kreis immer enger, bis wir schließlich zur Kathedrale in der Lobengulastraße gelangen.

Die Backsteinkirche von St. Patrick wurde 1911 von den Jesuitenmissionaren errichtet. Sie war für viele Jahrzehnte die einzige katholische Kirche in den Eingeborenenvierteln von Bulawayo. Pater Josef Kammerlechner, 27 Jahre lang Pfarrer von St. Patrick, hat in der Zwischenzeit viele Veränderungen am Stadtbild von Bulawayo miterlebt. Eine der größten ist zweifellos die rasche, gigantische Ausbreitung der neuen Eingeborenenviertel. Seit Januar 1961 hat sich Pater Kammerlechner in St. Pius X. niedergelassen (Bulawayo-Western-Commonage), wo ihm eine der größten und modernsten Missionskirchen Zentralafrikas zur Verfügung steht. In St. Patrick, wo Pater Engelmar Dylong inzwischen beachtliche Restaurationsarbeiten vornahm, werden zur Zeit an die 730 Schulkinder betreut. In der Außenseelsorge steht ihm Pater Bernard Ndlovu, der erste Matabelepriester, tatkräftig zur Seite. Eine der Außenschulen von St. Patrick, St. Bernard, soll demnächst eine Hauptstation werden. Augenblicklich fehlt es nur an Geld und Missionaren. Auf eine ähnliche Chance wartet man in Luveve, ebenfalls ein Eingeborenenviertel in Bulawayo, wo Pater Ansgar Hofmann mit dem Ausbau einer selbständigen Pfarrei beauftragt wurde.

Ein Kranz von Stadtpfarreien

Bevor wir nun zur Weißenseelsorge in Bulawayo übergehen, noch ein Wort über Bushtik (in der Stadtnähe gelegen), wo die Schwestern vom Kostbaren Blut eine Schule für Halbweiße unterhalten. Schwester Aquilina hat sich mit der Gründung dieses Heimes, das gewissermaßen eine Vorstufe zur Mischlingsschule von Embakwe bildet, große Verdienste erworben. Pater Jakob Kreutmair, der Bushtik seelsorglich betreut, darf stolz sein auf die neue Kirche, die vor einigen Jahren errichtet wurde. Ein zweites Heim (diesmal ohne Schule), aber ebenfalls in den Händen von Schwestern vom Kostbaren Blut, liegt in Bulawayo-Queenpark. Es ist dies der gleiche Queenspark, wo Pater Marianus Renk, Pfarrer von St. Andreas, eine neue Kirche baut. Was ihm noch Mühe und Sorgen macht, ist in der benachbarten Kumalo-Vorstadt bereits in Stein gesetzt. Ein katholischer Arzt hinterließ Bischof Schmitt sein Testament mit einigen schweren Banknoten zum Bau einer Kirche. Pater Guntram Reicherzer wurde 1960 als erster Pfarrer von Kumalo installiert. Ganz in seiner Nachbarschaft haben die Dominikanerinnen eine Schule für weiße Buben. P. Dr. Edelhard Hummel, Generalvikar von Bulawayo, ist hier stationiert und versieht von hier aus die verschiedenen Schwesternkonvente sowie den katholischen Unterricht an einigen Regierungsschulen. Vor kurzem wurde eine neue Stadtpfarrei errichtet, die von Bulawayo-Hillside, wo Pater Elmar Schmid, Provinzial, den Bau der Kirche und eines Gemeinschaftshauses leitete. Ebenfalls in Hillside sind die zwei Krankenhäuser „Mater Dei“ und „St. Francis-Heim“ gelegen, die von den Schwestern von der Göttlichen Mutterschaft geleitet werden. Daneben unterhalten die Christlichen Schulbrüder eine Mittelschule für weiße Jungen, und die Dominikanerinnen eine sogenannte Convent-Schule (Kindergarten bis Cambridge-Examen) für die weißen Mädchen.

Neben der Seelsorge für Schwarze und Weiße besteht in Bulawayo auch eine sogenannte Coloured-Seelsorge, also eine für die Mischlingsbevölkerung. Pater Sixtus Impler darf wohl hier als der große Freund der Mischlinge genannt werden. In St. Antonius (Barham Green) und Rangemore stehen zwei Kirchenhallen zur Verfügung. In Trenance ist eine neue Kirche für die farbige Gemeinde im Bau. Insgesamt soll es in Bulawayo an die 4000 Mischlinge geben, von denen gut 75% katholisch sind.

Um den Kreis der Stadtpfarreien zu schließen, müssen wir noch ein Wort über die Bischofskirche selber sagen. Der alte Bau wurde 1904/05 erstellt. 1959/60 wurde er erweitert und restauriert. Das Presbyterium wurde größer gemacht und die drei Kirchenschiffe nahezu ums Doppelte verlängert.

In zahlreichen religiösen Vereinen wird intensive Kleinarbeit geleistet. Die Zahl der weißen Katholiken von Bulawayo liegt bei 6000–7000. Sie sind eine Minderheit unter den 50 000 Weißen der Stadt, aber verglichen mit der kurzen Geschichte der Missionsdiözese, kann man nur von einer beachtlichen Leistung sprechen. 1930, als die Mariannhiller Missionare die Matabeleland-Mission übernahmen, waren es nicht mehr als 800 Katholiken. 1955, als Bulawayo Diözese wurde, überstieg die Zahl der weißen Katholiken von Bulawayo bereits die 5000-Grenze. Vor 10 Jahren waren Wankie und Betchuanaland noch ein Teil der Diözese Bulawayo. Heute beschränkt sich die Diözese auf 27 000 Quadratmeilen (= ca. 70 200 qkm) mit einer Gesamtbevölkerung von schätzungsweise 450 000 Einwohnern, wovon ungefähr 35 000 katholisch sein dürften. Wer hätte das vor 70 Jahren gedacht, als König Lobengula noch am Leben war? Cecil Rhodes, der den beiden Rhodesien seinen Namen gab, war politischer Gegner der Matabelekönige. Seine Denkmäler befinden sich überall in Süd- und Zentralafrika. Lobengula, der einst den katholischen Missionaren die große Empandeni-Farm schenkte, der zeitlebens freundliche Beziehungen zu den Missionaren unterhielt, wird dagegen durch keine Statue geehrt. Nicht einmal eine Photographie Lobengulas ist bekannt. Man sagt, der Negerfürst habe sich nie photographieren lassen aus Furcht, verhext zu werden. Und doch, Bulawayo hält Lobengulas Namen in Ehren. Eine der breiten Hauptstraßen ist nach ihm benannt. Ob Zufall oder nicht, es ist eine Tatsache: die Kathedrale des Bischofs von Bulawayo liegt in der Lobengulastraße. Die schreiende Not nach mehr Kirchen, Schulen und Krankenhäusern erlauben es dem Bischof von Bulawayo nicht, seine Missionsgelder für ein Denkmal König Lobengulas zu verwenden. Aber indem er und seine Missionare für das leibliche und geistige Wohl der Amandebele besorgt sind, setzt er da nicht gleichzeitig dem großen Negerkönig ein schönes und wertvolles Denkmal?

(entnommen: Mariannhill und seine Sendung, St. Josefs-Verlag, Reimlingen 1963)